「失敗しても、またチャレンジすればいいんだよ」

そんなふうに我が子に声をかけたことはありませんか?

子どもの成長において、“うまくいかない経験”は決してマイナスではありません。

むしろ、「うまくいかない→考える→やってみる」を繰り返す“トライアンドエラー”の姿勢こそが、これからの時代に必要な自ら学ぶ力、問題解決力、そして自信を育むカギとなります。

この記事では、「トライアンドエラーってどういう意味?」「子育てや教育にどう活かせるの?」という保護者の方の疑問にお答えしながら、小学生でも楽しみながらトライアンドエラーを体験できる学習法についてもご紹介します。

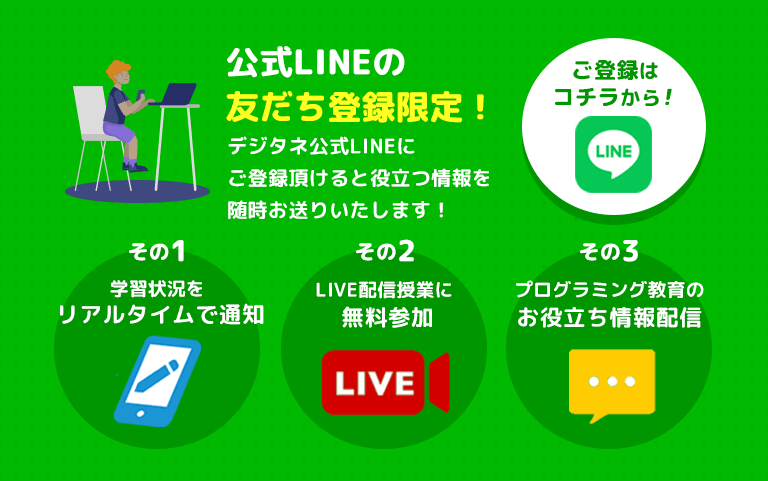

\プログラミングで子どものトライアンドエラー体験をサポートしませんか?/

- 1. トライアンドエラーとは?意味と子育てへの重要性

- ・トライアンドエラーの基本的な意味

- ・「失敗は成功のもと」は本当なのか?

- ・なぜ今、「トライアンドエラー」が子どもに必要とされるのか?

- 2. トライアンドエラーを実践することで育つ3つの力

- ・①自己肯定感とレジリエンス(心の回復力)

- ・自ら考える力と創造性(クリティカル・シンキング)

- ・成功体験によるモチベーションと自信の獲得

- 3. 保護者が気をつけたい!トライアンドエラーを阻むNG対応

- ・すぐに正解を教えてしまう

- ・子どもの「失敗」を否定的にとらえる

- ・比較や結果ばかりを重視する

- 4. 小学生がトライアンドエラーを体験する3つのおすすめ方法

- ・「振り返りノート」で気づき力を育てる

- ・家庭でできる実験や工作などの実体験

- ・プログラミング学習で「考える→試す→直す」を習慣化

- 5. マイクラやロブロックスを活用して楽しくプログラミングが学べる「デジタネ」!

- 6. まとめ

トライアンドエラーとは?意味と子育てへの重要性

「トライアンドエラー」とは、うまくいかないことを繰り返しながら、少しずつ改善していく「試行錯誤」のこと。

この考え方は、子どもが自分で考え、工夫し、成長していくための土台となる大切な力です。

次の項目では、トライアンドエラーの具体的な意味や子育てとの関わりについて詳しく解説します。

トライアンドエラーの基本的な意味

「トライアンドエラー(trial and error)」は、直訳すると「試して(trial)、間違える(error)」という意味。

つまり、何度も挑戦しながら間違いや失敗を経験し、その都度やり方を変えていくことで、よりよい結果にたどりつくプロセスを指します。

この手法は科学の実験や発明の場面でよく使われますが、実は日常生活の中でも誰もが自然に行っている行動です。

たとえば、小学生がパズルを完成させるときも、ブロックをどこに置けば合うかを試行錯誤していますよね。

重要なのは、「失敗=悪いこと」ではなく、「失敗=学びの材料」だと考えること。

この前向きな失敗の捉え方こそ、トライアンドエラーの本質です。

「失敗は成功のもと」は本当なのか?

昔からよく言われる「失敗は成功のもと」という言葉。実はこれ、教育や脳科学の分野でも理にかなった考え方であることがわかっています。

近年の研究では、人は「失敗したとき」にこそ脳が強く反応し、記憶が定着しやすくなることが明らかになっています。

失敗のあとに自分で原因を考え、再チャレンジすることで、より深い理解や応用力が身につくのです。

参照:誤答の研究─脳科学の研究で分かった「失敗こそが学び」

また、子どもが「自分で考えて答えにたどり着いた」ときには、成功体験と同時に自己効力感(=自分はできるという感覚)も育まれます。

この感覚は、学びを続けるモチベーションにもつながっていきます。

つまり、「うまくいかなかった経験」こそが、本当の意味での“学び”を生む貴重なチャンスなのです。

なぜ今、「トライアンドエラー」が子どもに必要とされるのか?

現代の子どもたちが育つ社会は、変化が激しく、正解が一つではない課題に満ちています。

これまでのように「決められた答えを早く正確に出す力」だけでは、これからの社会を生き抜くのが難しくなってきています。

そのため注目されているのが、「考え続ける力」や「失敗を受け入れ、乗り越える力」。

まさにトライアンドエラーを通して育つ力です。

この力が身についている子は、壁にぶつかってもすぐに諦めず、自分なりに工夫しながら答えを導き出そうとします。

こうした姿勢は、将来、学業や仕事、さらには人間関係においても大きな武器となるでしょう。

だからこそ、今この時期に「失敗しても大丈夫」「やり直せる」という経験をたくさん積ませることが、子どもの将来への何よりの投資なのです。

\トライアンドエラーの宝庫「プログラミング学習」を無料で体験しませんか?/

トライアンドエラーを実践することで育つ3つの力

子どもがトライアンドエラーを繰り返しながら物事に取り組むことで、単なる「成功体験」以上に、多くの力が育まれていきます。

ここでは、特に小学生のうちに身につけておきたい「自己肯定感」「考える力」「モチベーション」の3つの力に焦点をあててご紹介します。

①自己肯定感とレジリエンス(心の回復力)

子どもが挑戦した結果、たとえうまくいかなくても「やってみた」「工夫してみた」という経験そのものが、自己肯定感を育てる土台になります。

自分の行動や努力を自分で認められるようになると、「またやってみよう」と前向きな気持ちが芽生え、次の行動につながります。

これは、失敗を乗り越える力=レジリエンス(心の回復力)にも深く関わっています。

特に小学生の時期は、まだ心が柔らかく揺れやすい時期。

この時期に「失敗しても大丈夫」「次はどうすればいいか考えよう」といった環境で育つことは、将来の困難にも立ち向かえる強い心を育てることにつながります。

レジリエンスとは?

「レジリエンス」とは、困難や失敗を経験したときに、気持ちを立て直して前向きに行動できる力のこと。

心理学の分野でよく使われる言葉で、直訳すると「回復力」や「弾力性」という意味があります。

この力が強い子どもは、失敗をしても「自分はダメだ…」と落ち込まずに、「次はこうしてみよう」と前を向けるのです。

自ら考える力と創造性(クリティカル・シンキング)

トライアンドエラーは、単に失敗を繰り返すだけではありません。

「どうしてうまくいかなかったのか?」「次はどう工夫すればいいか?」と考えるプロセスそのものが、“考える力”=クリティカル・シンキングを育てます。

この力は、問題に直面したときにただ答えを求めるのではなく、自分の頭で仮説を立て、検証し、改善していく力につながります。まさに、これからの時代に求められるスキルです。

また、正解のない課題に取り組む中で、子どもたちは自由な発想力や創造性も磨かれていきます。

「このやり方じゃダメだったけど、違う方法ならどうだろう?」といった柔軟な思考が自然と生まれるでしょう。

このような力は、テストや成績では測れないけれど、将来にわたって子どもの可能性を広げる“生きる力”そのものです。

成功体験によるモチベーションと自信の獲得

「何度も試して、工夫して、やっと成功した!」

この「自分の力でできた!」という実感は、子どもにとって何よりのモチベーションの源になります。

たとえ最初はうまくいかなくても、トライアンドエラーを繰り返す中で得た成功体験は、「自分はできるんだ」という自信につながっていきます。

このような積み重ねによって、子どもは新しいことにも臆せず挑戦できるようになります。

それは「学びに向かう姿勢」だけでなく、人生全体を前向きに生きる力にもなっていくのです。

大切なのは、失敗のない成功ではなく、失敗を乗り越えた“納得できる成功”を経験させること。

それが、子ども自身の「やってみたい!」を引き出し、学びを自分ごととして続ける原動力になります。

保護者が気をつけたい!トライアンドエラーを阻むNG対応

トライアンドエラーは、子どもが自分の力で考え、学び、成長していくためにとても大切なプロセス。

しかし、どんなに良い環境があっても、大人の何気ない声かけや関わり方が、その成長の芽をつぶしてしまうこともあるんです。

ここでは、子どもの挑戦をサポートするうえで、保護者がついやってしまいがちな“NG対応”について紹介します。

日々の関わりを少し見直すだけで、子どもはもっと自信を持って挑戦できるようになりますよ。

すぐに正解を教えてしまう

子どもが何かに悩んでいるとき、つい「こうすればいいんだよ」「答えはこれだよ」と教えてしまうこと、ありませんか?

もちろん助けてあげたい気持ちは愛情の表れですが、すぐに正解を与えてしまうと、子どもは自分で考える機会を失ってしまいます。

トライアンドエラーの良さは、うまくいかない中で「どうしたらいいんだろう?」と自分の頭で考え、工夫することにあります。

それを大人が先回りしてしまうと、「分からなかったら誰かが教えてくれる」という受け身の姿勢が定着してしまいかねません。

大切なのは、「ヒントは出しても、答えは子どもに見つけさせる」姿勢です。

少し遠回りに見えても、そのプロセスこそが本当の学びにつながります。

子どもの「失敗」を否定的にとらえる

子どもが失敗したとき、思わず「どうしてそんなことしたの?」「また失敗したの?」と口にしてしまった経験はありませんか?

実はこうした言葉は、子どもの挑戦する気持ちを大きく傷つけてしまうことがあります。

失敗は、学びの中で自然に起こるもの。

それを否定されたと感じると、「もうやりたくない」「怒られるくらいなら挑戦しない」と、意欲がしぼんでしまうのです。

保護者にできることは、「失敗=ダメ」ではなく、「失敗=成長のチャンス」と伝えること。

たとえば「よくチャレンジしたね」「うまくいかなかった原因、いっしょに考えてみよう」と声をかけるだけでも、子どもは前向きに捉え直すことができます。

失敗を責めるのではなく、受け止め、寄り添う姿勢が、トライアンドエラーを支える土台になります。

比較や結果ばかりを重視する

「お友だちはできたのに、なんでできないの?」「テストの点数はどうだった?」

つい他の子どもと比較したり、結果だけに注目してしまうことはありませんか?

しかし、こうした言葉は、子どもの“プロセス”を無視してしまう危険なメッセージになりがちです。

トライアンドエラーの中で大切なのは、「どう取り組んだか」「どんな工夫をしたか」といった、結果に至るまでの道のりです。

それを認められることで、子どもは「頑張った自分」に自信を持ち、次の挑戦にもつながっていきます。

比較や結果だけを重視してしまうと、子どもは「失敗したら認められない」と思い込み、挑戦自体を避けるようになることも。

保護者の関心が、“過程”に向いていることを伝える声かけが、子どもの挑戦する意欲を育てます。

小学生がトライアンドエラーを体験する3つのおすすめ方法

「失敗しても大丈夫」「まずはやってみよう」

そんな前向きな姿勢は、実際にトライアンドエラーを経験する中でしか育ちません。

とはいえ、日常の中でどんなふうにその機会を作ればよいのか悩む方も多いのではないでしょうか?

ここでは、小学生でも無理なく楽しみながら「試して・間違えて・考えて・やり直す」経験ができる、具体的な3つの方法をご紹介します。

家庭でも取り入れやすいアイデアばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

「振り返りノート」で気づき力を育てる

トライアンドエラーをただ“繰り返す”だけで終わらせないために大切なのが、「振り返る習慣」です。

そこでおすすめなのが、子ども専用の“振り返りノート”をつけること。

ノートに「今日やったこと」「うまくいかなかったこと」「次はどうするか」などを簡単に書くだけで、自分の思考や行動を言語化する力が身につきます。

特に小学生のうちは、「どう書けばいいか分からない」という子も多いので、最初は保護者が質問する形でサポートしてあげるとよいでしょう。

たとえば、

「今日はどこでつまずいた?」「次にやるなら、どんなやり方を試してみたい?」

といった声かけを通して、“自分で気づく力”=内省力を育てていくことができます。

この力は、勉強だけでなく、人間関係や将来の自己理解にもつながっていく、非常に重要なスキルです。

家庭でできる実験や工作などの実体験

子どもにとって「手を動かして試す」ことは、まさにトライアンドエラーの宝庫。

特に家庭でできる実験や工作は、遊びの中に自然と学びを取り入れられる絶好の機会です。

紙コップを積み上げてバランスを工夫したり、ペットボトルロケットの飛距離を改良したり、段ボールでオリジナル作品をつくるといった活動を通じて、

「なんでうまくいかなかったのかな?」「次はこうしてみよう」と、思考力・発想力・粘り強さが自然と育まれていきます。

こうした活動は結果が目に見えやすく、小さな成功体験が自信につながりやすいのも大きな魅力。

保護者が“完璧な完成品”を求めすぎず、「工夫すること」「試してみること」を一緒に楽しむ姿勢が、子どもの挑戦意欲を引き出します。

プログラミング学習で「考える→試す→直す」を習慣化

プログラミングは、トライアンドエラーの連続です。

思いどおりに動かなかったときに「なぜ?」を考え、コードを修正して再び実行する――この流れそのものが、思考力・問題解決力・粘り強さを育ててくれます。

特に最近では、マインクラフトやロブロックスのような子どもに人気のゲームを活用した教材も増えており、遊びながら自然と学べる環境が整っています。

マイクラやロブロックスを活用して楽しくプログラミングが学べる「デジタネ」!

「デジタネ」は、小学生が楽しみながら“考える力”と“挑戦する力”を育てられる、エンタメ型オンラインプログラミング教材です。

マインクラフトやロブロックスなど、子どもに大人気のゲームの世界で、プログラミングの基礎を自然に身につけていくことができます。

また、動画で学ぶスタイルなので、タイミングを選ばず、自宅で好きなときに学ぶことができます。

しかも講師はユーチューバー風の明るく親しみやすいキャラクターたち。まるで動画を観ている感覚で学びが進み、子どもが自分からやりたくなる工夫が満載です。

授業はミッション形式で進むため、「考えて → 試して → うまくいかない → 直す」というトライアンドエラーのプロセスが、ゲーム感覚で身につく設計。学習が苦手な子でも、成功体験を積み重ねながら自然と自信をつけていけます。

まずは14日間無料で体験いただけるので、ぜひこの機会に⇩から試してみてください!

まとめ

トライアンドエラーは、「失敗した=ダメ」ではなく、「失敗した=学びのチャンス」と捉える考え方。

この姿勢を小学生のうちから育てることは、将来、子どもが自ら考え、挑戦し、乗り越えていく力を育むためにとても重要です。

そのために保護者ができることは、

・すぐに答えを教えすぎないこと

・失敗を否定しないこと

・結果だけでなく、取り組んだ過程を認めること

といった、ちょっとした関わり方の工夫です。

また、ゲームを活用しながら楽しく学べる「デジタネ」などの教材を取り入れることで、

子どもは遊び感覚で“考える→試す→改善する”力を伸ばしていくことができます。

失敗を恐れず、前向きに挑戦できる力は、勉強だけでなく、人生そのものを支えてくれる力です。

その一歩を、ぜひ今日から始めてみてください。

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。

「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。

社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。