「AIって小学生にも使えるの?」

最近、そんな疑問を持つ保護者の方が増えています。

ChatGPTをはじめとする生成AIは、今や家庭や学校でも使われるようになり、子どもにとっても身近な存在になりつつあります。

その一方で、「本当に安全なの?」「どこまで使わせていいの?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、小学生がAIを使う際の注意点や活用方法をわかりやすく解説します。

また、注目のツール「ChatGPT」についても紹介しながら、親子で安心してAIを使うヒントをお届けします。

AIは、使い方さえ間違えなければ、子どもたちの学びを広げる大きな味方になるので、ぜひ、最後までご覧ください。

\デジタル時代に強くなる!プログラミング学習ででデジタルスキルを伸ばしませんか?/

AIはもう身近?小学生と人工知能の関係

今やAI(人工知能)は、特別な人だけが使う高度な技術ではなく、私たちの暮らしのすぐそばにあります。

たとえば、YouTubeやNetflixの「おすすめ」機能、スマートスピーカーとの会話、Google検索の自動予測。これらはすべてAIによって動いています。

そして、小学生も日常の中で自然とAIと関わっています。特に最近では、学校教育でもプログラミングや情報教育が取り入れられるようになり、AIという言葉に触れる機会が増えてきました。

文部科学省も「情報活用能力」を重要な学力の一部と位置づけており、AIを使いこなす力はこれからの社会を生きるうえで欠かせないスキルとなっていくでしょう。

しかし、子どもがAIに触れる機会が増える一方で、「どう教えるか」「どこまで使わせていいのか」と悩む保護者も少なくありません。

だからこそ、まずは大人がAIの基本を理解し、子どもと一緒に安全に使っていく姿勢が求められています。

そもそもAIって何?小学生にもわかるかんたん解説

「AI(人工知能)」という言葉をよく聞くようになりましたが、そもそもAIとは何なのでしょうか?

簡単に言うと、人間の「考える力」や「学ぶ力」をコンピューターで再現しようとする技術のことです。

たくさんの文章や画像を読み込んでパターンを学び、新しい文章を作ったり、質問に答えたりするのがAIの代表的な働き方です。最近話題の「ChatGPT」などの生成AIも、こうした技術を使って動いています。

ただし、AIはあくまで「データから学んだ結果をもとに動いている」だけであって、人間のように感情や意志を持っているわけではありません。つまり、考えているように見えても、本当の意味で考えているわけではないのです。

また、AIと混同されがちな存在に「ロボット」がありますが、これも実は別物。ロボットは物を動かしたり話したりする「カラダ」を持った機械で、そこにAIの「アタマ」を組み合わせることで、より高度な動きができるようになります。

そして、小学生にも理解できるように説明するには、

「AIはたくさんの本を読んで答えてくれるけど、気持ちはない先生みたいなもの」

といったイメージで伝えるとわかりやすいかもしれません。

AIでできること

AIと聞くと「すごいことができる」というイメージを持つ方も多いかもしれません。

実際、AIはさまざまなことを自動でこなせるようになってきていますが、どのようなことができて、子どもたちがどう活用できるのかを知ることが大切です。

ここでは、小学生でも活用できる具体的なAIの機能を紹介します。

「遊び」や「学び」の中に、どのようにAIを取り入れられるのかイメージしながら見てみましょう。

文章を作れる

AIには、大量の言葉のデータをもとに文章を自動で組み立てる機能があります。

テーマやキーワードを入力するだけで、その内容に合ったストーリーや説明文などが生成される仕組みです。

与えられた情報に基づいて構成や言葉遣いを整え、自然な日本語の文章として出力することができるため、子どもでも内容を読みやすく感じられるケースが多くあります。

このように、AIは文章を「読むだけでなく、作り出す」ことができるツールとして注目されています。

わからないことを調べられる

AIは、入力された質問に対して、その内容に関連する情報をもとに答えを返すことができます。

仕組みとしては、過去に学習した膨大なデータから関連性の高い情報を選び、自然な文章として生成しています。

「どうして空は青いの?」「昆虫は冬どうやって過ごすの?」といった問いにも、検索ではなく会話のようなやりとりで答えてくれるのが特徴です。

検索エンジンとは異なり、キーワードを入力しなくても自然な言葉で質問できるため、子どもにとっても直感的に使いやすいツールとして活用されています。

画像やイラストを作れる

AIは、言葉で指示を与えるだけで画像やイラストを自動で作ることができます。

「どんな絵を描くか」というアイデアだけを入力すれば、その内容に合ったビジュアルを短時間で生成できるのが大きな特徴です。

人物、風景、動物、空想の生き物など、自由な発想をそのまま形にできるため、創造力を刺激するツールとしても注目されており、画材や技術がなくても、自分のイメージをビジュアルで表現できる手段として活用され始めています。

動画を作れる

最近のAIは、文章や画像だけでなく、動画も自動で作成できるようになってきました。

「どんな動画にしたいか」という簡単な指示を与えることで、シーンの構成や動きのある映像をAIが生成します。

映像のスタイルや内容も選べることが多く、実写風の動画やアニメーションのような表現も可能です。

また、これまで動画制作に必要だった編集ソフトや専門知識がなくても、誰でも手軽に短い映像作品をつくれるようになりつつあります。

創作の幅が広がるだけでなく、視覚的に伝えたいアイデアを形にする手段として注目されています。

AIってなんでもできる?苦手なこともあるよ

AIは文章を作ったり、画像や動画を生成したりと、驚くほど多くのことができるようになってきました。

しかし、どんなに便利に見えても、AIは万能ではありません。

特に小学生のように好奇心が強く、AIを信じやすい世代にとっては、「AIにもできないことがある」ことを知っておくことが大切です。

ここでは、AIの苦手なことや限界について紹介します。

ときどき間違ったことを言うこともある

AIは大量のデータをもとに、最も適切だと思われる答えを導き出しますが、その情報が必ずしも正しいとは限りません。

とくに最新の出来事や専門的な内容に関しては、不正確な答えや誤解を招く表現が出てくることもあります。

言い切り口調で答えることが多いため、「正しそうに見える」ことがあるのも注意点のひとつです。

AIの答えは参考のひとつとして受け取り、正確性の確認は必ず大人が行うようにしましょう。

人の気持ちを理解したり、共感したりはできない

AIは言葉を理解しているように見えますが、感情を持っているわけではありません。

どれだけ自然な会話をしているように見えても、「うれしい」「悲しい」といった感情を本当に感じたり、人の気持ちを読み取ったりすることはできません。

たとえば、悩みごとや相談に対してAIが返してくる言葉は、あくまで過去のデータに基づいたパターンのひとつにすぎません。

相手の気持ちに寄り添う、本当の意味での「共感」や「思いやり」はAIにはできないことです。

人との関わりにおいては、AIの代わりにはならないということを意識しておくことが大切です。

未来のことは正確にわからない

AIは過去のデータをもとにパターンを見つけるのが得意ですが、未来を予測することはできません。

「来年どんな仕事が人気になる?」「この子は将来何になれる?」といった問いに、正確な答えを出すことは不可能です。

とくに、社会の変化や人の行動が関わるような内容は、AIにとっては予測が難しく、あくまで“ありそうな予想”を返しているにすぎないという点に注意が必要です。

未来に関する情報は、あたかも事実のように見える場合があるため、受け取る側が「推測のひとつ」として受け止める意識が求められます。

AIは「道具」だから、うまく活用することが大切

AIは便利な機能をたくさん持っていますが、それ自体がすべてを判断してくれる存在ではありません。

ハサミや包丁と同じように、AIも「使う人次第」で良い面にも悪い面にもなる、いわば道具のひとつです。

重要なのは、「何に使うか」「どう使うか」を使い手がしっかり考えること。

特に小学生がAIに触れるときには、大人がその使い方を一緒に考え、正しい使い方を教えていくことが必要です。

AIをただの「便利なもの」として扱うのではなく、主体的に使いこなす力を育てていくことが、これからの時代に求められます。

小学生でも使いやすいAIツールを紹介!

AIといっても、その種類や機能はさまざまです。難しそうに思えるかもしれませんが、最近では子どもでも直感的に使えるAIツールが増えてきました。

操作がシンプルで、楽しみながら試せるものも多く、遊びや創作を通してAIに親しむことができるようになっています。

ここでは、小学生でも扱いやすく、保護者の目から見ても安心して使わせられる代表的なAIツールをご紹介します。

絵を描くのが好きな子には「Canva AI」

引用:Canva公式サイト

Canvaの画像生成AI「Text to Image」は、言葉を入力するだけで、イラストや写真、絵画風の画像などを自動で作ってくれるツールです。

使い方はとてもシンプルで、思いついたイメージをテキストで入力し、スタイルを選んでボタンを押すだけ。数秒でオリジナルの画像が生成されます。

想像したものをそのまま形にできるため、「頭の中にあるイメージを絵にしたい」と思ったときにぴったりです。

現実には存在しないような不思議な風景や、自由な発想のキャラクターも作れるので、創造力を広げるきっかけにもなります。

生成した画像は、Canvaの他のデザイン機能と組み合わせて使えるため、作品として仕上げて印刷したり、デジタル作品として保存したりすることもできます。

調べものをしたいときは「Gemini」

引用:Gemini公式サイト

「Gemini(ジェミニ)」は、Googleが提供する会話型のAIサービスです。

もともとは「Bard(バード)」という名称で登場し、現在は日本語にも対応しながら進化を続けています。

特徴は、質問に対して自然な日本語でわかりやすく答えてくれる点です。Google検索のようにリンクが並ぶのではなく、会話をするように知りたいことを教えてくれるため、情報を探し慣れていない子どもでも使いやすいのが魅力です。

基本的な機能は無料で使えるため、安全な範囲で親子で試してみるAIツールとしても適しています。

文章作成やアイデア出しは「ChatGPT」

引用:OpenAI公式サイト

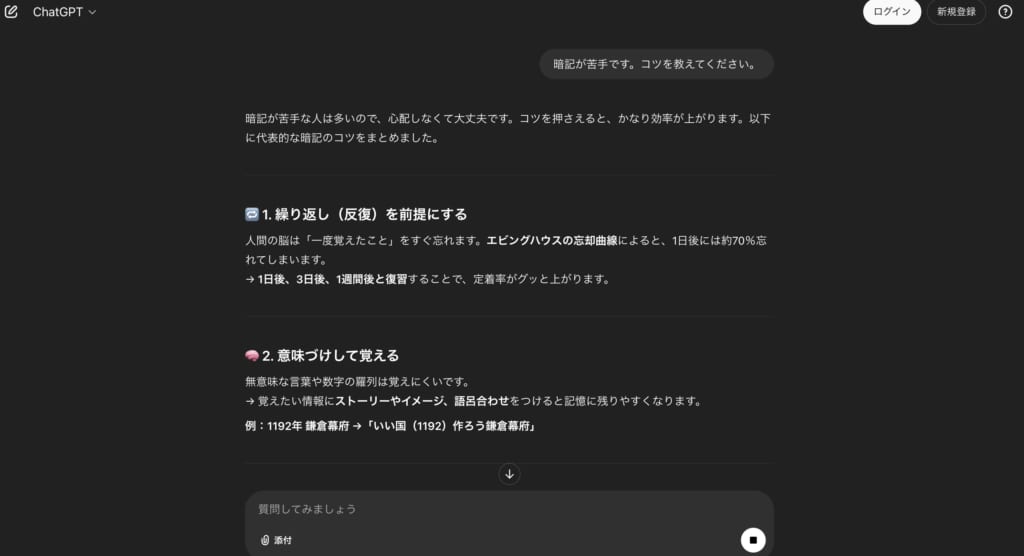

ChatGPTは、文章を作ったり、アイデアを出したりするのが得意なAIです。

キーワードやテーマを入力すると、それに合わせた文章を自動で生成したり、「どんなふうに書いたらいいか?」というヒントを出したりすることができます。

また、自由な発想にも対応できるのが特徴で、物語のきっかけを考えたり、新しいアイデアをふくらませたりといった使い方にも向いています。

操作はシンプルで、画面にテキストを入力するだけ。

日本語で自然にやりとりできるため、子どもでも使いやすいツールのひとつとして注目されています。

それぞれ小学生におすすめのAIツールをご紹介しましたが、中でも、使いやすさと幅広さから特におすすめなのがこの「ChatGPT」。

次のセクションでは、ChatGPTがどんなAIなのか、子どもにも使えるのか、詳しく紹介していきます。

ChatGPTって何?子どもでも使えるの?

「ChatGPT(チャットジーピーティー)」は、アメリカの企業OpenAIが開発した会話型の人工知能です。

質問に答えたり、アイデアを出したり、文章を作ったりと、まるで人と会話しているかのような自然なやりとりができるのが特徴です。

また、小学生でも扱いやすく、保護者が見守りながら使えば、学びや創造の入り口として活用しやすいAIツールと言えます。

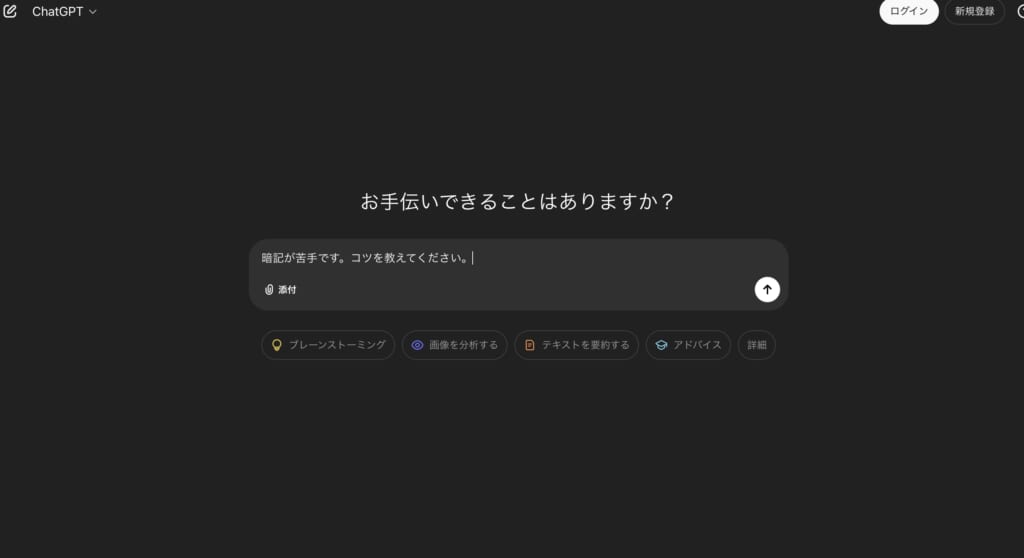

操作はとてもシンプルで、画面に文章を入力するだけ。

たとえば「〇〇について教えて」と入力すれば、その内容に応じた返答がすぐに返ってきます。

他のAIツールと比べて、日本語でもやさしくわかりやすく応えてくれる点や、調べもの・発想・表現の幅広いサポートができる点が評価されています。

ただし、すべての情報が正しいとは限らず、大人がそばについて使うことが前提です。正確性や使い方のルールを子どもと一緒に確認しながら、活用していきましょう。

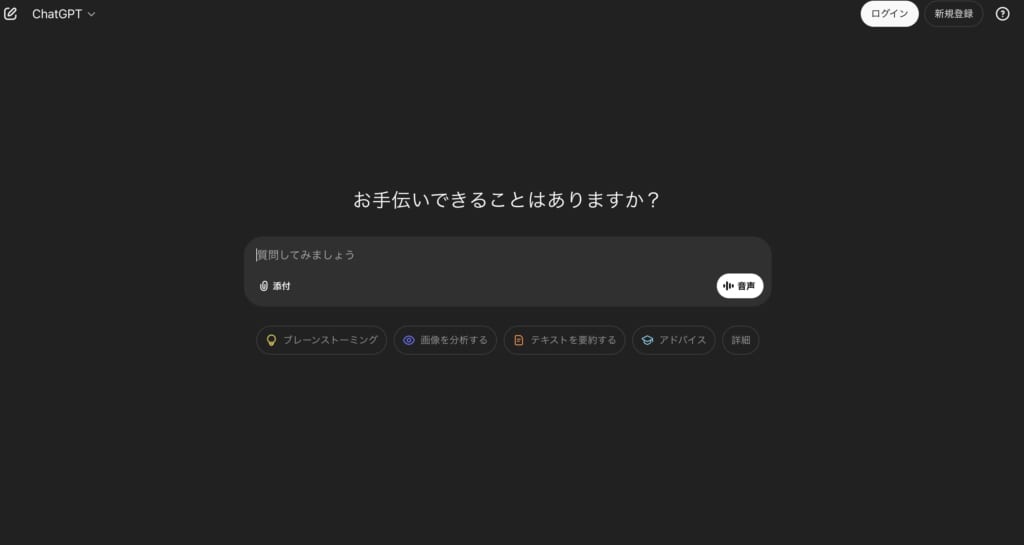

ChatGPTの始め方と使い方【親子で試してみよう】

ChatGPTは、大人にとっても初めて使うときに戸惑う部分があるかもしれません。

でも実際には、使い方はとてもシンプルで、親子で一緒に試しながら覚えていくことができます。

ここでは、ChatGPTを初めて使うときに知っておきたい基本的な手順と、子どもと安全に使っていくためのポイントを紹介します。

無料でChatGPTを始めるにはどうすればいい?

ChatGPTは、パソコンやスマートフォンから無料で利用できます。

使うには、OpenAIの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してログインするだけです。

(ログインしていなくても会話可能です)

登録にはメールアドレスや電話番号の確認が必要になるため、小学生が使う場合は必ず保護者が手続きを行うようにしましょう。

ログイン後は、画面の入力欄に質問やテーマを入力すればすぐに会話を始められます。

無料プランでも十分に機能を試すことができ、基本的なやりとりや文章生成などは問題なく使えます。

【ChatGPTとの会話例】

引用:OpenAI公式サイト

知りたい答えを引き出す「質問の仕方のコツ」

ChatGPTはとても柔軟に対応してくれるAIですが、質問の仕方によって答えのわかりやすさが変わることがあります。

うまく活用するためには、いくつかのコツを知っておくと便利です。

「もっとくわしく教えて」や「小学生にもわかるように説明して」といったように、求める答え方を具体的に伝えるだけで、返ってくる内容がぐっと読みやすくなります。

また、一度の質問で思うような答えが得られなかった場合でも、少し言い方を変えてみることで、より自分の意図に近い返答を得られることがあります。

子どもが使う場合は、「質問の内容を整理する力」や「相手に伝える力」も自然と育まれるので、AIとのやりとりそのものが学びの機会になることもあります。

出てきた答えをどう判断する?

ChatGPTは、あたかも本物の先生のようにスラスラと答えてくれますが、その内容が必ず正しいとは限りません。

情報は過去のデータや学習内容をもとに作られており、ときには事実と異なることを言ってしまうこともあります。

そのため、AIが出した答えは「参考のひとつ」として受け取り、すぐに信じるのではなく、自分で考えたり、ほかの情報と照らし合わせたりすることが大切です。

特に子どもが使う場合は、「これってほんとかな?」「自分でも調べてみようかな?」といった視点を育てることが重要です。

保護者や先生がそばで一緒に答えを見て、「どう思う?」と問いかけることで、考える力や情報の見極め力を育てるきっかけにもなります。

小学生がAIを使う際に注意したいポイント

AIは便利でおもしろいツールですが、使い方を間違えると思わぬトラブルにつながることもあります。

特に小学生のようにまだ判断力が発展途上の子どもたちにとっては、安全に使うためのルールや意識づけが欠かせません。

ここでは、保護者や先生が知っておきたい、小学生がAIを使う際の基本的な注意点をまとめました。

子どもが安心してAIと向き合えるよう、大人がしっかりと見守りながら導いていくことが大切です。

利用前に保護者とルールを確認する

AIは自由に使える反面、どこまで何をしてよいのかがわかりづらいこともあります。

小学生が使い始めるときには、事前に保護者と一緒にルールを決めておくことが重要です。

たとえば、「どんなときに使っていいか」「何を入力してはいけないか」「困ったときはどうするか」などを、あらかじめ話し合っておくことで、安心して使える環境が整います。

こうした取り決めをすることで、子ども自身も「勝手に使ってはいけないもの」「大人と一緒に使うもの」という意識を持つことができ、トラブルや誤解を防ぐことにもつながります。

個人情報を入力しない

AIとの会話は気軽にできるため、つい普段話しているような内容を入力してしまいがちです。

しかし、名前や住所、学校名、電話番号などの個人情報は絶対に入力しないようにしましょう。

AIはやりとりした内容を学習に使うことがあるため、意図せずに大切な情報が第三者に知られるリスクもゼロではありません。

特に子どもは危機意識が低く、「これくらいなら大丈夫」と思ってしまうこともあるため、大人があらかじめ注意点を伝えておく必要があります。

「インターネットで誰かと話すときは、自分のことは教えない」が基本です。

AIとのやりとりでも、それは同じルールとしてしっかり教えておきましょう。

必ず大人のサポートのもとで利用する

AIは便利な反面、内容の正しさや表現の適切さを自分で判断するのが難しいことがあります。

特に小学生の場合、AIからの返答をそのまま信じてしまったり、不適切な内容に気づけなかったりすることも考えられます。

そのため、子どもがAIを使うときは、大人がそばで見守りながら使うことが基本です。

一緒に画面を見ながら、「これはどういう意味かな?」「この答えは正しそう?」と声をかけてあげることで、使い方への理解も深まり、安心して活用できるようになります。

AIとのやりとりが子どもにとって良い経験になるかどうかは、使う環境とサポート次第です。

家庭や学校での導入を考える場合は、まずは保護者や教育者が使い方を理解し、正しく関わる姿勢が大切です。

AIの答えをすべて正しいと思わない

AIはあたかも正しい情報を知っているかのように、自然な文章で答えてくれます。

しかし、実際には間違った情報や不正確な内容を含むことも珍しくありません。

とくにChatGPTのような生成AIは、過去のデータからもっともらしい文章を作っているだけであり、答えの信頼性を自分で確認しているわけではありません。

そのため、「AIが言っているから正しい」と思い込まないことが非常に重要です。

小学生には、「AIは正解をくれる先生ではなく、“一緒に考えてくれる道具”だよ」と伝えると理解しやすくなります。

大人と一緒に内容を見直しながら、「ほんとうかな?」「ほかの情報も見てみよう」という視点を育てることが、安全に使い続けるための鍵となります。

AIを使うだけじゃない、プログラミングをきっかけに「作る力」も育てよう!

ChatGPTのようなAIを使いこなす力は、これからますます重要になります。

でも実は、「どうやってAIやゲームが動いているのか」を知ることも、子どもにとって大きな学びの一歩になります。

こうしたしくみを理解するためには、プログラミングにふれることがとても効果的です。

「どうしてこう動くのか?」「自分でも作れるのかな?」という興味を育てるきっかけになります。

そこでおすすめなのが、エンタメ型のオンラインプログラミング教材「デジタネ」です。

デジタネが提供しているのは、マインクラフトやロブロックスなど、子どもたちに人気のゲームを活用したプログラミング教材です。

動画で学ぶスタイルだから、難しい説明がなくても大丈夫。まるでユーチューバーのような講師が楽しく解説してくれるので、遊んでいるような感覚で自然と学びが身につきます。

また、ただ学ぶだけではなく、ミッションをクリアしながら進める形式で、飽きずに続けられる工夫も満載です。

ぜひこの機会に「使う側」から「作る側」へ、お子さまの可能性を広げてみませんか?

\14日間、無料で体験できます!⇩から無料体験をはじめてみてください/

まとめ|AIと楽しく付き合おう!

AIは、私たちの生活や子どもたちの学びの中に、これからますます深く関わってくる存在です。

文章を作ったり、絵を描いたり、調べものをしたりと、使い方はさまざま。子どもでも直感的に使えるツールが増えたことで、AIは「遠い未来の技術」ではなく、すぐそばにある身近なものになっています。

とはいえ、AIはあくまで「道具」であり、使い方を間違えると誤った情報にふれてしまうリスクもあります。

だからこそ、小学生がAIに触れるときには、保護者や先生がそばでサポートしながら、「正しく・安全に」使える環境を整えてあげることが大切です。

便利さだけを追い求めるのではなく、AIとどう付き合うかを一緒に考えることが、これからの学びにおいて大きな力になります。

子どもたちが、AIをただ使うだけでなく、「どう使うか」を考えられる力を育てていけるよう、大人の関わりがますます重要になっていくでしょう。

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。

「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。

社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。