「子どもにプログラミングを学ばせたい。でも教室に通わせるのはハードルが高いし、親が教えるのも難しい…」

そんな悩みを持つ保護者の方に注目されているのが、“独学でのプログラミング学習”です。

実は小学生でも、自宅で自分のペースで学べる方法があります。

本記事では、独学を成功させる方法や教材の選び方、親の関わり方までわかりやすくご紹介します。

ぜひ参考にしてみてください。

\独学のようにマイクラやロブロックスでプログラミングが学べる「デジタネ」/

⇩詳しくはこちら⇩

小学生がプログラミングを独学することは可能?

結論から言うと、小学生でもプログラミングを独学で学ぶことは十分可能です。

実際に、教室に通わずに自宅で楽しみながらスキルを身につけている子どもはたくさんいます。

というのも、プログラミングは自由に試して、工夫しながら進められる学びだからです。子どもが「こうしたらどうなるかな?」と考えながら、自分のペースで取り組めることが、成長につながっていくのです。

特に小学生は吸収力が高く、ゲームやアプリを通して自然にコードの仕組みに興味を持つケースも多いです。

もちろん、完全に一人で黙々とやるのは難しいこともあります。

だからこそ、自分のペースで進められて、つまずいたときに助けがある環境があれば、独学でもしっかり力がついていきます。

小学生のプログラミング独学に向いている子とは?

「独学でプログラミングを学ぶのは、どんな子に向いているんだろう?」

保護者の方が一番気になるポイントのひとつですよね。

ここでは、これまで多くの子どもたちの学習スタイルを見てきた中で、独学に向いているタイプの特徴をご紹介します。

あわせて、「うちの子はちょっと当てはまらないかも…」という場合の対処法もお伝えします。

1.自分で新しいものに触れてみるのが好きな子

何か新しいものを見ると「ちょっとやってみたい」と自分から触りたくなる子は、独学にとても向いています。

プログラミングは、実際に動かしてみる中で学ぶことが多いので、「とりあえず試してみる」ことができるタイプは伸びやすい傾向にあります。

例えば、パソコンやタブレットを怖がらずにいじってみる子、ゲームの設定をいろいろ変えてみたがる子などが該当します。

2.ゲームやアプリに興味がある子

「このゲーム、どうやって作られてるの?」

そんな疑問を口にすることがあるなら、それはプログラミングへの入り口かもしれません。

ゲームやアプリに興味がある子は、仕組みや動きに対する好奇心が高いので、コードの学習に自然と引き込まれていきます。

Scratch(スクラッチ)などで自作ゲームを作れることが、「楽しい」→「もっと作りたい」→「学びたい」の好循環につながります。

3.一人でじっくり取り組むのが得意な子

静かに集中して、じっくり何かに取り組むのが好きな子も、独学向きです。

プログラミングは、自分のペースで進められる学習スタイルなので、マイペースでコツコツ型の子にはぴったり。

また、説明を読んだり聞いたり理解することに抵抗がない子は、動画教材やチュートリアルをスムーズに活用できます。

教室でのグループ学習より、一人でじっくり進める方が楽しいと感じるタイプなら、独学スタイルがうまくハマります。

4.向いている特徴に当てはまらない子はどうすればいい?

一方で、以下のようなタイプの子は、独学だけでは少し難しい場面があるかもしれません。

・すぐに飽きてしまう

・「わからない」と止まってしまう

・一人より誰かと一緒にやる方が好き

ただし、これらは“向いていない”というより、サポートや環境の工夫が必要というだけです。

たとえば、動画を使って進められるオンライン教材で何度も繰り返し見返すことができたり、わからない部分に関しては保護者といっしょに考えてみたりすることで楽しく続けられるでしょう。

小学生が独学でプログラミングを始める手順

独学でプログラミングを学ぶといっても、「どこから手をつけたらいいかわからない」という保護者の方も多いはず。

ここでは、小学生がスムーズに独学をスタートできるようになるまでのステップを4つに分けてご紹介します。

「まずはこれだけやれば大丈夫」という道筋を知ることで、不安がグッと減りますよ。

1.目的を決める(例:ゲームを作りたい、ロボットを動かしたい)

最初に、「なぜプログラミングを学ぶのか?」を子どもと一緒に考えてみましょう。

といっても難しく考える必要はありません。

「ゲームを作ってみたい」「ロボットを動かしたい」「YouTuberみたいな仕組みを知りたい」など、子どもの興味があることを軸にすればOKです。

目的があると、モチベーションが上がり、継続しやすくなります。

2.年齢や理解度、興味に合った教材を選ぶ

教材選びは、独学をスムーズに進めるための重要なポイントです。

たとえば、低学年やプログラミングに触れたことがない子は「ビジュアル型」で直感的に操作できるもの、高学年やビジュアルビジュアル型を一通り終えた子なら「テキスト型」で学べる教材がおすすめです。

無理に難しいものから始めるよりも、簡単すぎるくらいの内容から入る方が「できた!」という感覚を得やすく、やる気につながります。

さらに、最近では「マイクラ」や「ロブロックス」など、子どもに人気のゲームを題材にした教材も増えてきています。

子どもがもともと親しんでいる世界観で学ぶことで、「やらされる学び」ではなく「もっとやってみたい!」と思える学びに変わりやすくなります。

こうした興味ベースの教材選びも「最初のきっかけづくり」に効果的です。

\マイクラでプログラミングが学べる「デジタネ」/

3.学習環境(PC/タブレット、ネット環境)を整える

プログラミング学習には、ある程度の機材とネット環境が必要です。

よくある環境は以下の通りです。

【デバイス】PC(ノートPC含む)、タブレットなど

【ネット環境】安定したWi-Fi

【周辺環境】子どもが集中して学べるスペース

また、初期設定やアカウント登録が必要な教材もあるため、最初は保護者が一緒に準備してあげるのがおすすめです。

「設定が面倒でやる気が失せた…」ということがないよう、事前に動作確認をしておくとスムーズです。

4.実際に学び、小さな成功体験を積み上げる

独学では、モチベーションの維持が重要です。

そのためには、「できた!」「動いた!」という小さな成功体験を積み重ねることがカギになります。

最初から難しい課題に挑戦するより、簡単な作品を作って達成感を得る→次に進むという流れを意識すると、楽しさが続きます。

教材の中には、段階的に難易度が上がる構成になっているものもあるので、そうしたものを選ぶとスムーズです。

小学生におすすめの独学プログラミング教材・サービス

「独学で学べるって言っても、どんな教材を選べばいい?」

という方のために、小学生が自宅で学べる代表的な教材やサービスをご紹介します。

それぞれに特徴があるので、お子さんの年齢や性格、興味に合わせて選んでみてください。

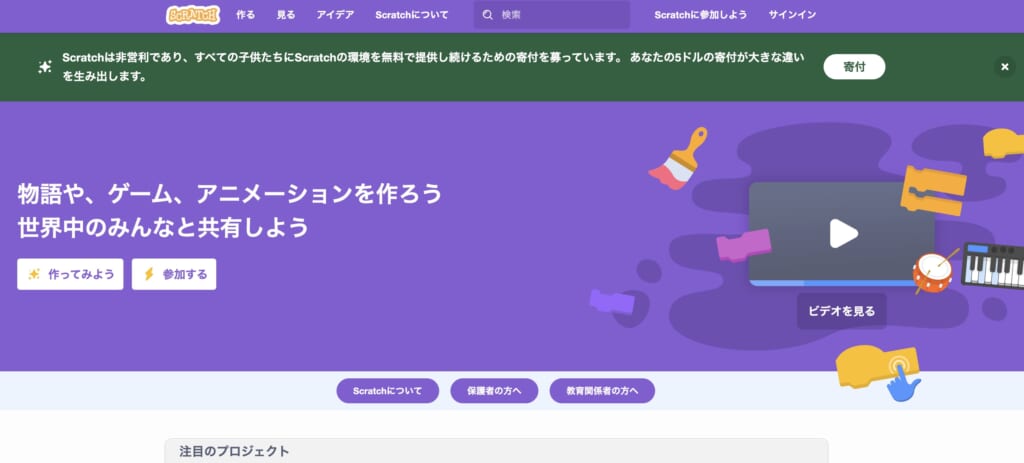

1.Scratch(スクラッチ)

引用:scratch公式サイト

Scratchは、小学生にも人気のあるプログラミングツールです。

あらかじめ指示が書かれているブロックを組み合わせるだけで、ゲームやアニメーションが作れるので、初心者でも楽しく学べます。

また、無料でしっかりプログラミングの考え方を学べることもあり、多くの教育機関でも採用されています。

ただし、教材そのものというよりは「開発ツール」に近いため、最初の導入や使い方に少し戸惑うことも。

サポートはないので、完全に自力で進められる子向けです。

【Scratchでゲームを作る方法はこちらを参考にしてみてください】

2.Viscuit(ビスケット)

引用:Viscuit公式サイト

Viscuitは、絵を描いて動かす感覚でプログラミングが体験できるツール。

主に小学校低学年を対象にした設計で、文字が少なく、直感的に操作できるのが特徴です。

ただし、できることがシンプルなので、中・高学年には少し物足りなさを感じる可能性もあります。

3.本やマンガ教材

意外と見落としがちですが、本やマンガで学べる教材なども人気です。

ストーリー仕立てで仕組みが学べるものもあり、活字が苦手なお子さんでも読みやすいのがポイント。

ただし、紙だけでは「動かす体験」ができないため、実際のプログラミングと組み合わせるのが理想的です。

4.独学みたいに学べるオンライン教材

「独学に近いけど、安心して続けられる教材で学びたい」

そんなご家庭におすすめなのが、オンラインで学べるプログラミング教材です。

中でも「デジタネ」は、小学生のために設計された動画形式の学習サービス。

動画を見ながら自分のペースで進められるので、「自分でやってみたい」気持ちを自然に育てることができます。

さらに、わからないところは質問できるサポート付き。

完全な“放置”ではなく、困ったときにサポートしてもらえるスタイルが、独学の成功を後押しします。

そして最大の魅力は、子どもたちに大人気の「マインクラフト」や「ロブロックス」を使ったコースが用意されていること。

「ただ学ぶ」のではなく、“好きなゲームの世界で作って遊びながら学べる”から、楽しさも集中力も段違いです。

まずは14日間無料体験でお子さまに合うかためすこともできるので、ぜひ⇩から登録してみてください!

独学を成功させるための親の関わり方・サポート術

プログラミングを独学で学ばせたいけれど、「親が何をすればいいのかわからない」という声もよく聞きます。

実は、親がすべてを教える必要はまったくありません。

むしろ、「教える」よりも「見守る」ことが、子どもにとって大きなサポートになります。

ここでは、無理なく続けるために、保護者ができるちょっとした関わり方のコツをご紹介します。

1.「教える」より「見守る」が基本

プログラミング学習は、子ども自身が試行錯誤することがとても大切。

親が先回りして答えを教えるよりも、「どこまで自分でできるかな?」と見守る方が、自信と主体性を育てます。

うまくいかなくてもすぐに手を出さず、「見てるよ」「がんばってるね」と声をかけるだけで、子どもは安心して取り組めます。

2.うまくいった時はしっかり褒めてあげる

小さな「できた!」を逃さずに褒めてあげることは、継続のエネルギーになります。

「キャラクターが動いた!すごいね」

「自分でここまでできたんだ、えらい!」

といった言葉かけは、やる気を引き出す魔法のような存在です。

また、成果だけでなく、チャレンジした姿勢そのものを認めてあげるのがポイントです。

3.詰まった時だけ少し声をかけてあげる

「うまくいかない…」と手が止まってしまうこともあります。

そんなときは、「どうしてそう思ったの?」「何をやろうとしたの?」と考えるきっかけになる問いかけをしてみてください。

ヒントを出すだけでも、子どもは自分で答えを見つけようとします。

完全に教えきらなくても、少しのサポートが大きな後押しになります。

4.長時間やらせず「楽しい」で終わるようにする

集中して取り組めるのは良いことですが、やりすぎると疲れたり、飽きたりして逆効果になることもあります。

タイマーを使って「今日はここまで!」と区切るのもおすすめです。

特に小学生の場合は、「楽しい!」という気持ちで終わることが、次へのモチベーションにつながります。

まとめ

小学生でも、プログラミングを独学で学ぶことは十分可能です。

大切なのは、「子どもが楽しいと感じられること」や「自分のペースで進められる環境」を整えてあげること。

最近では、マイクラやロブロックスといった子どもに人気のゲームを使って学べる教材も登場しており、「勉強っぽくない学び方」も増えてきました。

そして、もし「独学でちゃんと続けられるか心配…」という方には、デジタネのような“独学に近いけどサポートがある”オンライン教材がおすすめです。

動画を見ながら進められて、わからないところは質問できる。

しかも、自分の興味に合ったテーマ(マイクラ、ロブロックス、scratchなど)で学べるから、子どもが夢中になって取り組みやすいのです。

ぜひお子さまの独学が成功するようサポートしてみてください。

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。

「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。

社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。