「非認知能力」という言葉、最近よく耳にしませんか?

IQや学力のように数値で測ることはできないけれど、将来の学び方や人間関係、仕事の適応力に深く関わる、そんな「目に見えない力」が今、教育現場や子育ての現場で注目されています。

特に、小学生のうちにどのような環境や体験を与えるかは、子どもの将来を大きく左右するカギになります。

ですが、保護者の方にとっては「非認知能力ってそもそも何?」「どうやって伸ばせばいいの?」と疑問に思うことも多いはず。

そこでこの記事では、

・非認知能力とはどんな力なのか

・なぜ今、注目されているのか

・家庭でできる育て方とは?

そして、非認知能力を楽しく伸ばせる新しい学びの方法まで、わかりやすくご紹介します。お子さまの未来に“本当に必要な力”を、一緒に見つけていきましょう。

\「プログラミング」で子どもの非認知能力をぐんぐん伸ばしませんか?14日間無料体験実施中!/

- 1. 非認知能力とは?認知能力との違いや重要視されている理由

- ・非認知能力とはどんな力?

- ・非認知能力の主な種類と具体例

- ・認知能力との違いとは?

- ・非認知能力が重要視される理由

- 2. 非認知能力が高い子の特徴とは?将来につながる理由も紹介

- ・非認知能力が高い子に見られる3つの特徴

- ・非認知能力はいつ育てるべき?幼少期がゴールデンタイムな理由

- 3. 家庭で非認知能力を育む方法|親ができる3つのこと

- ・子どもの興味・関心を否定しない関わりが、やる気と自信を育てる

- ・「うまくいかなくてもいい」そんな姿勢が子どもを伸ばす

- ・遊びから始まる、“小さな成功体験”の積み重ね

- 4. 実は相性抜群!非認知能力とプログラミング学習の関係

- ・プログラミングで創造性・やり抜く力・協働性・問題解決力などが育つ理由

- ・マイクラやロブロックスを使った楽しい教材が増えている!

- ・マイクラやロブロックスでプログラミングを学ぶなら「デジタネ」

非認知能力とは?認知能力との違いや重要視されている理由

「非認知能力」と聞いても、まだピンとこない方も多いかもしれません。

学力のようにテストで点数が出るわけではなく、目には見えづらいこの力は、子どもたちの将来の成長や社会での活躍を支える“内面の基礎”として注目されています。

このセクションでは、

・非認知能力が具体的にどんな力なのか

・非認知能力の種類や具体例

・よく比較される「認知能力」との違い

といった“基礎知識”を、わかりやすく整理してお伝えします。

非認知能力とはどんな力?

テストの点数や偏差値では測ることができないけれど、人生において大きな影響を与える力、それが「非認知能力」です。

非認知能力とは、やる気・忍耐力・自己肯定感・協調性・感情のコントロールなど、「人の内面に関わる力」のことを指します。たとえば、困難に直面してもあきらめずに挑戦を続ける力や、人と円滑にコミュニケーションをとる力、感情を落ち着けて行動する力などがこれにあたります。

これらは、将来の学習意欲や人間関係、働くうえでの土台となる力として、国内外の教育現場でも注目されています。

特に重要なのは、非認知能力が「生まれつきの才能」ではなく、育てることができる力であるという点です。

子どもたちは、遊びや体験、他者との関わりを通して、こうした力を自然に育んでいきます。だからこそ、どんな環境で、どんな経験をするかがとても大切なのです。

非認知能力の主な種類と具体例

非認知能力は、一言でいえば「人としてのあり方」や「内面の力」といった要素の集合体です。

ここでは、教育現場や研究機関でよく挙げられる代表的な非認知能力を、できる限り網羅的にご紹介します。

| 非認知能力の名称 | 説明 |

|---|---|

| 自己肯定感 | 自分の存在や価値を前向きに受け入れ、自信を持って行動する力 |

| 協調性 | 他者と意見を交わしながら、協力して目標を達成する力 |

| 自制心 | 怒りや不安などの感情をコントロールし、冷静に行動できる力 |

| やり抜く力(GRIT) | 難しいことに直面しても、最後までやり遂げようとする粘り強さ |

| 主体性 | 自分で課題を見つけ、自ら考えて行動する姿勢 |

| 感情コントロール | 自分の感情に気づき、適切に表現・調整するスキル(EQに含まれる) |

| 責任感 | 自分の言動や行動に責任を持ち、周囲に誠実に向き合う態度 |

| 共感力 | 他者の気持ちに寄り添い、理解しようとする力 |

| 忍耐力 | 思い通りにいかない状況でも我慢し、努力を続ける力 |

| 問題解決能力 | 困難な状況に直面したとき、自ら考えて乗り越える力 |

| 創造力 | 新しいアイデアや視点を生み出し、柔軟に考える力 |

| 社会性 | 周囲との関係を良好に築き、社会の一員として行動できる力 |

| 規範意識 | 社会のルールやマナーを理解し、守る意識 |

認知能力との違いとは?

「非認知能力」とよく比較されるのが、「認知能力」です。両者の違いを理解することで、非認知能力の価値がよりクリアになります。

認知能力とは、IQ(知能指数)や学力テストで測定されるような、知識や論理的思考力、計算力、記憶力など“数値化できる力”のことです。たとえば、国語や算数のテストで高得点を取る力は認知能力に分類されます。

一方、非認知能力は、テストでは測れない感情・意欲・対人関係など“人としての姿勢や態度”に関する力です。

具体的には、友達との協調性や、自分を信じてチャレンジする気持ち、嫌なことがあっても気持ちを立て直す力などが含まれます。

また、「非認知能力」と「認知能力」、どちらかが優れていればそれでよい、というものではありません。

むしろこの2つの力は相互に影響し合いながら成長していくものであり、バランスよく育てていくことが理想とされています。

最近では、知識偏重ではなく「生きる力」を重視した教育が求められる中で、非認知能力に注目が集まっているのです。

非認知能力が重要視される理由

これまでの教育では、学力やテストの点数といった“認知能力”が重視されてきました。しかし近年、世界的に注目されているのが「非認知能力」です。なぜ、今この力がこれほど重要視されているのでしょうか?

■ 社会が「予測できない未来」にシフトしているから

変化の激しい現代社会では、ただ知識を詰め込むだけでは通用しない時代になっています。

また、AIの進化やグローバル化により、将来の職業や働き方は大きく変わっていくことが予測されています。

そんな時代を生き抜くために必要なのは、自ら考え、他者と協力しながら、困難を乗り越える力=非認知能力なのです。

■ 世界的研究でも「人生の成功を左右する」と実証されている

非認知能力が注目されるきっかけとなったのが、ノーベル経済学賞受賞者ジェームズ・J・ヘックマン氏の研究です。

彼は、幼少期の質の高い教育を受けた子どもたちの追跡調査を行い、将来の学歴・収入・就職率の高さ、さらには逮捕率の低さまでもが、非認知能力と関連していることを明らかにしました。

🔗 参考:「学力の経済学―教育に科学的根拠を」

■ 文部科学省など、国も非認知能力の育成を重視

日本でも文部科学省が「学びに向かう力・人間性など」という非認知的な資質・能力を、学習指導要領の中核に位置付けています。経済産業省もまた「社会人基礎力」の中で、主体性・対人関係力・課題解決力といった非認知能力を強く推奨しています。

🔗 参考:

文部科学省「新しい学習指導要領について」

経済産業省「社会人基礎力」

このように、非認知能力は「将来の成功」や「幸せな人生」と深く関わっており、社会全体でその価値が見直されているのです。

非認知能力が高い子の特徴とは?将来につながる理由も紹介

非認知能力を伸ばすべき理由は、単なる“性格の良さ”にとどまりません。

実際に、非認知能力が高い子どもは、学習意欲・人間関係・課題解決力など、学校や家庭、社会の中で発揮される行動にも違いが見られます。

このセクションでは、「非認知能力が高い子の特徴って、具体的にどういうこと?」という疑問にお答えしつつ、非認知能力を育てるベストなタイミング(ゴールデンタイム)についてもご紹介していきます。

非認知能力が高い子に見られる3つの特徴

非認知能力が高い子どもには、日常生活や学習の場面で“ちょっとした違い”が見られます。ここでは特に多くの専門家が共通して挙げる、3つの代表的な特徴をご紹介します。

1. 失敗してもすぐに立ち直る「自己回復力」がある

宿題を間違えても落ち込まず、「次はこうしよう」と前を向いて取り組む。非認知能力が高い子は、失敗を前向きに捉え、挑戦を継続できる力を持っています。

これは「GRIT(やり抜く力)」や「レジリエンス(心の回復力)」といった概念にも通じます。

2. 他人と円滑な関係を築く「社会的スキル」が高い

友達とのトラブルを話し合いで解決できたり、年齢の違う相手とも自然にコミュニケーションを取れたりする。こうした共感力・協調性・感情のコントロールも、非認知能力が育っているサインです。

3. 自分の目標を見つけて努力できる「主体性」がある

「タイピングがもっと速くなりたい」「〇〇を作れるようになりたい」と、自分から目標を立てて工夫する力。これは将来、進学・就職・キャリア形成において非常に大きな武器になります。

このような特徴は、特別な才能ではなく、日々の小さな積み重ねから育つ力です。

次のセクションでは、こうした力が将来にどうつながるのか、具体的な研究結果とともにご紹介します。

非認知能力はいつ育てるべき?幼少期がゴールデンタイムな理由

非認知能力は、大人になってからでも育てることができると言われていますが、もっとも効果的に伸ばせるのは“幼少期”です。これは脳の発達や性格形成のタイミングと深く関係しています。

特に3歳〜8歳ごろの間は、「社会性」「感情のコントロール」「好奇心」などの力が、周囲との関わりや体験を通じて自然に育ちやすい時期です。

この時期に適切な関わり方をすることで、非認知能力の土台がしっかり築かれ、将来の学びや人間関係にも大きく影響します。

実際、ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン氏の研究でも、早期教育がもたらす社会的リターンの多くは、学力ではなく非認知能力によるものだと指摘されています。

※参考:https://adecc.jp/columns/ninchi777778412

このことからもわかるように、非認知能力の“伸びしろ”がもっとも大きいのは幼少期。この時期にどんな経験をするかが、将来の自信・意欲・対人関係にまでつながっていくのです。

家庭で非認知能力を育む方法|親ができる3つのこと

非認知能力は、学校や習い事だけでなく、日々の家庭環境や親子の関わりによっても大きく育ちます。特別な教材や教育法がなくても、日常のなかで親が「ちょっと意識を変える」だけで、子どもの自己肯定感や主体性、やり抜く力はぐんぐん伸びていきます。

ここでは、保護者が今日からできるシンプルな3つの関わり方を紹介します。意識して取り入れることで、子どもの非認知能力を自然に育てる土台が整っていきますよ。

子どもの興味・関心を否定しない関わりが、やる気と自信を育てる

子どもが何かに興味を持ったとき、「それじゃなくてこっちをやりなさい」「そんなことしても意味ないよ」といった言葉をかけてしまった経験はありませんか?

こうした何気ない否定の言葉は、子どもの好奇心や主体性をくじき、非認知能力の発達を妨げてしまうことがあります。

非認知能力のひとつである「主体性」や「探究心」は、子ども自身が「やってみたい」「もっと知りたい」と感じる気持ちから育ちます。ですから、親の役割はその芽を摘まないこと。たとえ一見ムダに思えるようなことでも、子どもが夢中になっているなら、まずは肯定的に受け止めてあげることが大切です。

たとえば…

「虫ばっかり見てるけど大丈夫かな…」と思ったら

→「どんなところが面白いの?」と聞いてみる

「毎日同じゲームばかり…」と感じたら

→「どこが好きなの?どうやってクリアするの?」と一緒に話してみる

このように関心を示し、問いかけることで、子どもは「自分の好きが認められた」と感じ、自己肯定感ややる気が高まります。

それが結果的に、集中力や継続力といった非認知能力の育成にもつながっていくのです。

「うまくいかなくてもいい」そんな姿勢が子どもを伸ばす

子どもが新しいことに挑戦するとき、失敗や間違いを経験するのは当然のこと。

しかし、そこで「なんでできなかったの?」「だから言ったのに」などの否定的な声かけをしてしまうと、子どもは挑戦そのものを避けるようになります。

非認知能力を伸ばす上で重要なのは、「失敗してもいい」「完璧じゃなくても大丈夫」と感じられる安心感です。この“心理的安全性”こそが、自分で考え行動し、粘り強く取り組む力(GRITやレジリエンスなど)を育てる土台になります。

たとえば、工作や自由研究などで失敗したときは、「ここまでよく頑張ったね」「次はどうしてみる?」と声をかけてみましょう。失敗を責めるのではなく、プロセスを認めることで、子どもは「チャレンジしていいんだ」と感じられます。

また、親自身が失敗談を笑って話すのも効果的です。「ママも昔こういうことで失敗したことあるよ」と伝えることで、子どもにとって失敗は“特別なもの”ではなく、“成長の一部”として捉えられるようになります。

遊びから始まる、“小さな成功体験”の積み重ね

非認知能力を育てるうえで重要なのが、「できた!」という小さな成功体験の積み重ねです。特に、自由な発想で取り組める“遊び”は、そのチャンスに満ちています。

たとえば、ブロックを高く積めた、料理のお手伝いがうまくいったなど、日常のちょっとした達成でも、「やればできる」という自信が芽生えます。

この成功体験が、自信ややる気、粘り強さといった非認知能力の土台になります。

ポイントは、結果よりプロセスに注目し、「工夫してたね」「最後までやり切ったね」と努力を認めてあげること。

遊びや体験活動は、学びの“入口”です。子どもが自分の力で何かを成し遂げる経験を、たくさん用意してあげましょう。

実は相性抜群!非認知能力とプログラミング学習の関係

プログラミング学習は、「非認知能力」を伸ばすのにぴったりな学び方のひとつです。

最近では、プログラミングを通じて子どものやる気や集中力、協調性などが育まれるという研究や実例も増えています。

しかし、「プログラミングって将来のために必要そうだけど、非認知能力と関係あるの?」そう感じる方もいるかもしれません。

でも実は、プログラミング学習は、創造性・問題解決力・やり抜く力・協働性など、非認知能力の育成に非常に効果的だと注目されています。

プログラミングは正解がひとつだけではない世界で、自分の頭で考え、失敗と挑戦を繰り返しながら目標を達成していきます。その過程には、子どもが本来持っている力を引き出すヒントが詰まっているのです。

ここでは、非認知能力とプログラミング学習がなぜ“好相性”なのかをわかりやすく解説していきます。

プログラミングで創造性・やり抜く力・協働性・問題解決力などが育つ理由

プログラミング学習には、子どもたちの非認知能力を引き出す要素がたくさん詰まっています。

たとえば、自由に作品をつくる中で育まれるのが「創造性」。正解のない世界で、自分なりの答えを見つける経験は、子どもの「考える楽しさ」や「ひらめく力」を刺激します。

また、プログラムは一度でうまく動くとは限りません。エラーを修正しながら完成を目指すプロセスは、「やり抜く力」や「粘り強さ」を育てる絶好の機会です。

さらに、チームでひとつのゲームやアプリを作る授業では、役割分担や話し合いの中で「協働性」「コミュニケーション力」も磨かれていきます。

そして何より、バグを見つけて直す工程や、目的に応じた処理をどう組み立てるかを考える中で、「問題解決力」や「論理的思考力」も自然と鍛えられていきます。

こうした経験の積み重ねが、将来どんな課題に直面しても、前向きに取り組める力のベースになっていくのです。

マイクラやロブロックスを使った楽しい教材が増えている!

前のセクションでお伝えした通り、プログラミングは創造性ややり抜く力、問題解決力といった非認知能力の育成にとても効果的な学び方です。

その影響もあり、近年では子ども向けのプログラミング教材が数多く登場しています。

中でも注目されているのが、マインクラフト(マイクラ)やロブロックスといった、子どもに人気のゲームを活用した教材です。これらは単なる遊びではなく、ゲームの世界を通じて自然に「考える力」「工夫する力」「最後までやり抜く力」を育むことができます。

こうした教材は、子どもたちが「遊んでいるつもり」で夢中になって取り組むことができるのが最大の魅力。興味関心を引き出しやすく、「勉強っぽくない」のに、確かな学びにつながっているのです。

非認知能力を育てたいけれど、どう関わればいいか分からない……という保護者の方にとっても、ゲーム教材は楽しみながら学びを習慣づける入口として、非常におすすめです。

マイクラやロブロックスでプログラミングを学ぶなら「デジタネ」

マインクラフトやロブロックスを使って楽しくプログラミングを学びたいと考えているなら、エンタメ型オンラインプログラミング教材「デジタネ」がおすすめです。

デジタネは、子どもに人気のマイクラやロブロックスなどのゲームを活用したプログラミング教材で、「遊びながら学ぶ」体験を重視しています。特徴的なのは、ただゲームをプレイするのではなく、“ゲームを作る”側に回ることで自然と論理的思考や創造力が育まれる点です。

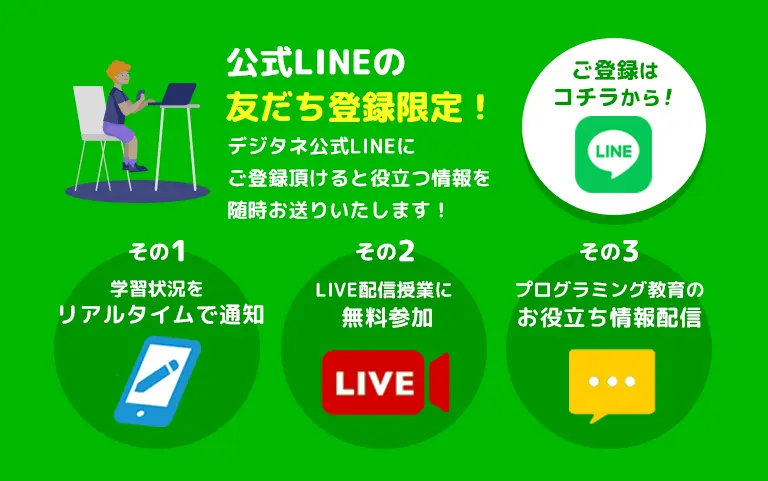

学習はYouTube風の動画で進み、キャラクターが楽しく解説してくれるので、子どもたちも飽きずに取り組めます。好きな時間・場所で学べる自由なスタイルに加え、会員限定のライブ配信など、学習を継続したくなる仕掛けもたくさん。

非認知能力の土台となる「やり抜く力」「自己肯定感」「創造性」を育みながら、今後の時代に必要なプログラミングスキルまで身につくバランスの良い教材です。

まずは以下から気軽に試せる14日間の無料体験をチェックしてみてください。

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。

「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。

社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。