小学生にとって夏休みは特別な長期休み。でも、「時間を持て余してダラダラ…」なんてことも。

保護者にとっては、どう過ごさせるか悩む時期ですよね。

この記事では、「小学生の夏休みの過ごし方」をテーマに、子どもが自分で計画を立て、充実した時間を過ごすためのヒントをご紹介。

後半では、夏のチャレンジにぴったりな「プログラミングの無料体験教材」も取り上げているので、夏休みを成長のチャンスにしたい方は、ぜひ最後までご覧ください!

\夏休みはデジタネのプログラミング学習に挑戦しませんか?/

- 1. 夏休みにありがちな悩み【お子様編】

- 2. 夏休みにありがちな悩み【保護者様編】

- 3. 子どもが主体的に夏休みを計画・行動するための3つの視点

- 4. 小学生の夏休みの過ごし方アイデア10選

- ・①生活編:料理やお手伝いで“自立心”を育てる

- ・②遊び編:自然体験やスポーツで心と体を解放

- ・③学習編:読書・自由研究・デジタル教材で楽しく学ぶ

- ・④お出かけ編:博物館・旅行で視野を広げる

- ・⑤創作活動編:工作・絵・裁縫などで表現力を伸ばす

- ・⑥チャレンジ編:新しい習い事に挑戦する

- ・⑦家族時間編:祖父母との交流や家庭内イベント

- ・⑧イベント編:地域のワークショップやキャンプに参加

- ・⑨ルーティン編:規則正しい生活を保つ工夫

- ・⑩オンライン活用編:家でも楽しめるデジタル学習や講座

- 5. 共働き家庭・留守番時に気をつけたいポイント

- 6. 夏休みをもっと充実させたいなら、新しい習い事に挑戦してみるのも

- ・プログラミングは「論理力」と「創造力」を育てる最先端学習

- ・マイクラやロブロックスで楽しくプログラミングを学べる「デジタネ」

- 7. さいごに

夏休みにありがちな悩み【お子様編】

学校がないと「暇」「退屈」「ゲーム漬け」になりがち

夏休みが始まったばかりの頃は、学校から解放された喜びでワクワクしていても、数日経つと「今日なにするの?」「やることがない…」と暇を持て余す子が増えてきます。

計画を立てずに過ごしていると、受け身な生活になりがちで、テレビやゲーム、動画視聴ばかりに偏ってしまうことも。

自由な時間があるからこそ、目的や目標がないと時間を持て余してしまい、無気力になりやすいのです。

「自分で過ごし方を決める力」を育てるチャンスでもありますが、最初の段階でしっかりと方向づけができないと、せっかくの長期休みが“なんとなく過ごしただけ”で終わってしまう可能性もあります。

宿題や勉強のやる気が続かない

夏休みに入ると、学校のような決まったスケジュールがなくなるため、勉強に対する意識が薄れがちになります。

最初のうちは「明日やろう」「まだ時間あるし…」と先延ばしにしやすく、気づけば宿題が手つかずのまま8月後半に突入、というケースも少なくありません。

特に、小学生のうちはまだ自己管理が難しいため、親の声かけや環境づくりがやる気を左右します。とはいえ、強制ばかりでは逆効果。

「やらされる」勉強ではモチベーションは続きません。

自由な時間の中で「自分から取り組む習慣」をつけるためには、目的や楽しさを感じられるような工夫が大切です。

ゲーム感覚の教材や、達成感を味わえる仕組みを取り入れることで、勉強へのハードルがぐっと下がります。

生活リズムが崩れやすい

夏休み中は、朝起きる時間や夜寝る時間が不規則になりがちです。

学校がない安心感からつい夜更かししてしまい、翌朝は起きられず、昼夜逆転のような生活になるケースも少なくありません。

生活リズムが乱れると、日中にぼーっとしてしまったり、集中力が続かなかったりと、心身ともにコンディションが崩れやすくなります。また、夏休み明けの学校生活にうまく戻れない原因にもなりかねません。

休みの間こそ、ある程度の「起床・就寝のリズム」を保つことが大切です。

無理なく継続できるよう、「朝〇時には着替えて朝ごはん」「午前中に1つだけ学習する」など、1日のリズムを整えるきっかけを用意してあげると、自然と生活が安定していきます。

夏休みにありがちな悩み【保護者様編】

子どもにとっては楽しい夏休みも、保護者にとっては悩みの尽きない時期。

特に共働き家庭では、子どもをどう過ごさせるか、日中どう見守るかなどの不安を抱えがちです。

また、「何か有意義な時間にしてほしい」という思いがあっても、勉強・遊び・生活習慣のバランスに悩むという声もよく聞かれます。

このセクションでは、保護者が夏休みに抱えがちな代表的な悩みをご紹介します。

仕事があって子どもがなにをしているかわからない

夏休み中、子どもが家にいる時間が増える一方で、保護者は通常通り仕事がある。これは共働き家庭に限らず、多くのご家庭で直面する悩みです。

「留守番中に安全に過ごせるだろうか」「ずっと一人で退屈していないかな」といった不安がつきまとい、日中の過ごし方に頭を悩ませる保護者は少なくありません。

また、毎日の昼食や過ごし方の準備に追われ、朝から晩まで気を張り続けなければならないことも。

子どもの自由時間が多くなるぶん、保護者側の負担が増えやすいのが夏休みの難しいところです。

子どもをどう過ごさせるか悩む

長い夏休み、子どもに「何をさせるか」「どう過ごさせるか」は多くの保護者にとって大きな課題です。

「せっかくの休みだからこそ、何か意味のあることをしてほしい」「学びや体験につながる時間にしたい」と考える一方で、何をどう選べばいいのか迷ってしまうことも。

特に、子どもの性格や興味に合わせた過ごし方を考えるとなると、親のほうにも相応のリサーチや準備が求められます。

かといって、毎日どこかに連れて行くのも現実的ではなく、家庭内での過ごし方に限界を感じる声も少なくありません。

「遊びすぎても心配、勉強ばかりでも窮屈」そんなバランスの取りにくさも、夏休みならではの悩みのひとつです。

勉強の遅れや習慣の乱れが心配

夏休みの間に学習習慣が崩れてしまい、新学期になってから勉強についていけるか不安という声も多く聞かれます。

特に小学生のうちは、日々の積み重ねが大切。長期間勉強から離れることで、これまで身につけてきた内容を忘れてしまうリスクもあります。

また、自由な時間が増えることで、「だらだらするのが当たり前」な状態になってしまうと、生活リズムや集中力の低下にもつながりやすいのが実情です。

「せっかくの休みだからのびのび過ごしてほしい」という気持ちと、「勉強のペースを保ってほしい」という思いの間で、バランスに悩む保護者は非常に多いのです。

子どもが主体的に夏休みを計画・行動するための3つの視点

夏休みを有意義に過ごすために大切なのは、親がすべてを管理することではなく、子ども自身が「どう過ごしたいか」を考えることです。

「やらされる」のではなく「自分で選ぶ」体験は、子どもの主体性や自立心を育む良い機会にもなります。

ここでは、子どもが自分の力で夏休みを計画し、行動できるようになるために意識したい3つの視点をご紹介します。

学習・生活・遊びのバランスを「自分で考える」

夏休みの時間はたっぷりありますが、そのぶん使い方を間違えると、どれかひとつに偏ってしまいがちです。

「遊びばかりになってしまった」「気づいたら生活が乱れていた」とならないためにも、学習・生活・遊びの3つをバランスよく過ごす意識が大切です。

ここで大事なのは、親が一方的に予定を決めるのではなく、子ども自身に「どんな1日にしたい?」と問いかけてみること。

朝のうちに「今日はどんなことをするか」を一緒に考えるだけでも、自分で選んで動く姿勢が自然と身についていきます。

予定通りにいかない日があっても大丈夫。大切なのは「自分で考えて過ごすこと」を日々の中に取り入れていくことです。

「今日は何する?」を子ども自身が決める習慣づくり

夏休みは、子どもが自分の時間をどう使うかを考える良いチャンスです。

毎朝「今日は何をする?」と問いかけるだけでも、自分の行動を自分で決める習慣が少しずつ育っていきます。

最初は「わからない」「別に何も…」という答えが返ってくるかもしれません。そんなときは、選択肢をいくつか用意してあげるのも効果的です。

「午前中は宿題か読書、どっちにする?」「午後は外遊びと工作、どっちがいい?」など、自分で選ぶ経験を積み重ねることで、子どもは少しずつ“自分で決める力”を育てていきます。

こうしたやりとりを日々の習慣にすることで、受け身ではなく、主体的に夏休みを過ごす姿勢が自然と身についていきます。

家庭でのサポートは“答えを出す”より“問いを投げる”

子どもに「こうしたほうがいいよ」とつい口を出したくなる場面は多いもの。

ですが、夏休みのような自由度の高い期間こそ、親が“答えを与える”のではなく、“問いを投げかける”姿勢が効果的です。

たとえば、「宿題、早めにやっておこうね」ではなく、「いつ宿題を終わらせたい?」と聞いてみる。

「今日はゲームしすぎじゃない?」ではなく、「今日の過ごし方、どうだったと思う?」と振り返らせてみる。

こうした問いかけは、自分で考えるきっかけを与えるだけでなく、自律心や責任感も育てていきます。

親がサポーターに徹することで、子どもは「自分の夏休みを自分でつくっている」という感覚を持てるようになります。

小学生の夏休みの過ごし方アイデア10選

夏休みを充実させるためには、子どもが「やってみたい!」と思えるような選択肢を用意しておくことが大切です。

自由な時間があるからこそ、普段はできないことに挑戦したり、好奇心を広げたりできる絶好のチャンスでもあります。

ここでは、家庭で取り組みやすく、子どもの成長にもつながる過ごし方を10個ご紹介します。

学習・生活・遊びのバランスを意識しながら、それぞれのご家庭に合った形で取り入れてみてください。

①生活編:料理やお手伝いで“自立心”を育てる

夏休みは、日常生活の中にある「学びのチャンス」を活かせる時期でもあります。

なかでもおすすめなのが、料理や洗濯、掃除などのお手伝い。

家の仕事に関わることで、子どもは「自分も家族の一員なんだ」という意識を持つようになります。

料理であれば、野菜を洗う、食材を切る、簡単な調理に挑戦するなど、年齢に合わせて取り組めます。

分量を量ったり、段取りを考えたりと、思った以上に学びの要素が詰まっているのが生活の中の作業です。

「自分でできた!」という小さな成功体験が、自信や自立心につながるきっかけになります。

親子で一緒に取り組む時間も、夏休みならではの貴重な思い出になりますよ。

②遊び編:自然体験やスポーツで心と体を解放

夏休みは、思いっきり遊び、体を動かすことができる貴重な時間。

自然の中での川遊びやキャンプなどの体験に加え、スポーツや運動遊びを取り入れることで、心と体のリフレッシュが図れます。

例えば、朝のジョギングや家族での公園遊び、プール、サイクリング、ラジオ体操など、特別な準備がなくてもできる運動習慣を取り入れるだけでも、生活にメリハリが生まれます。

また、夏祭りや地域イベントなどへの参加も、非日常の体験として心の刺激に。

こうした「動く」「感じる」「関わる」経験を通じて、身体的にも精神的にもバランスよく成長できる夏休みになります。

③学習編:読書・自由研究・デジタル教材で楽しく学ぶ

夏休みといえば、やはり「学び」も外せません。

とはいえ、机に向かってひたすら問題を解くだけでは、子どもにとっては負担になりがちです。

だからこそ、“楽しく学ぶ”工夫を取り入れることがポイントです。

たとえば、図書館で好きな本を選んで読書に没頭したり、興味のあるテーマで自由研究に取り組んだりするのもおすすめです。

自分で調べ、まとめる過程は、自主性や思考力を自然に育ててくれます。

また、最近では家庭で気軽に使えるデジタル教材やオンライン学習サービスも充実しています。

ゲーム感覚で取り組めるプログラミング教材や学習アプリを活用することで、“やらされる勉強”から“やりたくなる学び”へと変化させることも可能です。

夏の間に「学ぶことっておもしろい!」という感覚を持てると、新学期のスタートにも良い影響が期待できます。

\デジタネのプログラミング学習を無料で試してみませんか?【詳しくはこちら⇩】/

④お出かけ編:博物館・旅行で視野を広げる

夏休みは、日常から少し離れて「新しい世界に触れる」絶好のチャンスです。

博物館や美術館、水族館などの施設を訪れることで、子どもの好奇心を刺激し、学びにつながる体験ができます。

展示を見て「もっと知りたい!」と思ったことを家で調べる、感想をまとめてみる。そんな行動の中にも、自然な学習要素がたっぷり詰まっています。

また、家族旅行や帰省なども、見知らぬ土地や文化、人とのふれあいを通して、視野を広げる大切な経験になります。

遠出が難しい場合でも、近場での小さな冒険や日帰りのお出かけでも十分。「いつもと違う体験」が、子どもにとっての大きな刺激となります。

⑤創作活動編:工作・絵・裁縫などで表現力を伸ばす

ものづくりや表現活動は、子どもの「考える力」や「集中力」、「創造性」を育てるのにもってこいです。

夏休みの自由な時間を活かして、工作や絵画、裁縫などの創作活動にじっくり取り組んでみるのもおすすめです。

「何を作るか」「どんな風に仕上げるか」を自分で考え、形にしていくプロセスは、正解のない世界に挑戦する力を育みます。

作品が完成したときの達成感は大きく、子どもにとって自信にもつながります。

また、材料や道具を工夫する中で、自然と創意工夫や問題解決の力も養われます。

家にある身近なものを使って簡単に始められるのも魅力。保護者が少し手伝いながら一緒に楽しむことで、親子のコミュニケーションの時間にもなります。

⑥チャレンジ編:新しい習い事に挑戦する

夏休みは、学校の授業やスケジュールに縛られないからこそ、新しいことに挑戦する絶好のタイミングです。

普段はなかなか踏み出せなかった習い事にチャレンジすることで、子ども自身の「やってみたい!」という気持ちが育ち、自信や好奇心の幅が広がります。

ピアノやスイミング、英語、そして最近人気が高まっているプログラミングなど、自宅で始められるオンライン教材も充実しています。

短期間の体験講座や無料お試し期間を活用すれば、まずは気軽に試してみることも可能です。

新しい分野に挑戦する経験は、「知らなかった世界」を知るきっかけとなり、将来の選択肢を広げる第一歩にもなります。

「この夏、ひとつ新しいことを始めてみよう!」そんな前向きなチャレンジをぜひ応援してみてください。

\新しい習い事を始めるなら「デジタネ」のプログラミング学習がおすすめ!/

⑦家族時間編:祖父母との交流や家庭内イベント

夏休みは、家族とゆっくり過ごせる貴重な時間でもあります。

なかでも、祖父母との交流は子どもにとって特別な体験。昔話を聞いたり、一緒にご飯を作ったりする時間は、世代を超えた学びや心の豊かさにつながります。

また、自宅でできるイベントを企画するのもおすすめです。

「おうち映画館」「手作り縁日」「家族カラオケ大会」など、ちょっとした工夫で日常が“特別な思い出”に変わります。

家族との関わりを通して、安心感や愛情をたっぷり感じられる夏休みは、子どもの情緒的な安定や自己肯定感の向上にもつながります。

遠出をしなくても、家庭内で心を通わせる時間を大切にしてみてください。

⑧イベント編:地域のワークショップやキャンプに参加

夏休みの間には、各地で子ども向けのワークショップや体験型イベント、キャンプが数多く開催されます。

こうしたイベントは、普段の生活では出会えない人や体験に触れられるチャンス。子どもの世界を広げる貴重なきっかけになります。

たとえば、科学実験教室や自然観察ツアー、職業体験プログラムなど、楽しみながら学べる内容が盛りだくさん。

サマーキャンプでは、集団生活や自立の練習にもなり、協調性や責任感が自然と育まれます。

⑨ルーティン編:規則正しい生活を保つ工夫

夏休み中は時間に余裕があるぶん、つい夜更かしや朝寝坊が続きがち。

でも、生活リズムが乱れると、体調を崩したり、やる気が出なかったりと、日々の過ごし方にも悪影響を及ぼします。

そんなときは、あえて“軽いルール”を設けるのが効果的です。

「朝8時までに起きる」「午前中は1つ学習を終える」「夜9時までには就寝」など、無理のない範囲でのルーティンを決めることで、生活にメリハリが生まれます。

カレンダーやチェック表を使って「できた!」を視覚化すれば、子どものモチベーション維持にもつながります。

夏休み明けにスムーズに学校生活へ戻るためにも、生活の土台を整えておくことはとても大切です。

⑩オンライン活用編:家でも楽しめるデジタル学習や講座

外出の予定が立てにくかったり、猛暑で外遊びが難しかったりする日には、自宅でできるオンライン学習や講座の活用がおすすめです。

最近では、プログラミング、英語、科学、アートなど、さまざまな分野の学習をインターネットを通じて楽しく体験できるサービスが充実しています。

動画を見ながら進める教材や、双方向型のライブ授業など、子どもの好奇心を刺激しながら学べるものがたくさんあります。

特に、ゲーム感覚で取り組める教材は、「学ぶ=楽しい」と感じやすく、勉強への抵抗感を減らしてくれる効果も。

また、時間や場所を選ばず自分のペースで進められるのも大きな魅力です。

自宅にいながら新しい知識やスキルに触れられるオンライン学習は、夏休みの可能性をぐっと広げてくれる選択肢のひとつです。

\大人気ゲーム「マイクラ」を活用して楽しくプログラミング学習しませんか?詳しくはこちら/

共働き家庭・留守番時に気をつけたいポイント

夏休み中、共働き家庭では「日中、子どもをどう過ごさせるか」が大きな課題になります。

保護者が仕事で不在の時間が長いと、子どもがひとりで過ごす時間が増え、心配や不安もつきものです。

ここでは、子どもが安全かつ安心して夏休みを過ごせるように、留守番時に注意したいポイントや家庭でできる工夫をご紹介します。

①安全対策と子どもとの事前ルール作り

子どもが留守番をする際に最も大切なのは、安全面への配慮と事前のルール設定です。

「何かあったらどうしよう…」という不安を少しでも減らすために、家族で事前に約束ごとを決めておくことがとても重要です。

インターホンが鳴っても玄関を開けない、火や包丁は使わない、決められた時間以外の外出は禁止など、このような明確で守りやすいルールを伝えておくことで、子ども自身も安心して過ごせるようになります。

また、連絡手段として電話やメッセージアプリを活用したり、困ったときに頼れる近隣の大人を共有しておいたりすると、万が一のときも落ち着いて対応しやすくなります。

事前のルールづくりは、「留守番=ひとりで頑張る時間」から「安心して自立を学べる時間」へと変える大きなポイントになります。

②火を使わない昼食/緊急時の連絡手段

保護者が不在の時間が長くなる夏休みは、子どもがひとりで過ごす昼食の安全性にも気を配る必要があります。

調理中の事故を防ぐためには、火を使わない・電子レンジだけで準備できるメニューをあらかじめ用意しておくと安心です。

おにぎり、冷やしうどん、パンとスープ、カットフルーツなど、簡単で子どもでも扱いやすい食材や組み合わせを考えておくと、無理なく自分で食事の準備ができます。

また、万が一のときに備えて、連絡先や避難先などの情報を紙に書いて見える場所に貼っておくことも大切です。

スマートフォンだけに頼らず、アナログの手段も併用しておくことで、より安心感が増します。

こうした準備を通じて、子ども自身も「自分のことを自分で管理する」意識が育ち、留守番時間をより安全に、自立的に過ごせるようになります。

③“不安”を“安心”に変える家庭内環境づくり

子どもが安心して留守番できるかどうかは、日々過ごす家庭環境の整え方にも大きく左右されます。

必要なものがすぐ手に取れるよう整理されていたり、ルールや連絡先が見やすく貼ってあったりするだけで、子どもは落ち着いて行動しやすくなります。

鍵やスマートフォン、連絡用メモ、救急用品など、「あったら安心」なアイテムは決まった場所にまとめておくと、いざというときに慌てずに済みます。

また、「何かあったらここを見てね」というガイドを作っておくと、子ども自身が状況を整理しながら動けるようになります。

さらに、留守番前に「何か困ったらどうするか」を一緒にシミュレーションしておくと、子ども自身が判断する力も自然と養われます。

“心配だから留守番させたくない”ではなく、“安心して留守番できる環境を作る”という視点で、家庭内の工夫をしてみましょう。

夏休みをもっと充実させたいなら、新しい習い事に挑戦してみるのも

「せっかくの長期休み、何か新しいことに挑戦させたい」

そんな風に感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。

夏休みは時間にゆとりがあり、学校のスケジュールに縛られない分、新しい習い事に取り組むには絶好のタイミングです。

なかでも、近年注目を集めているのが、子どもの論理的思考や創造力を育てる「プログラミング」学習。

ここからは、夏のチャレンジとしておすすめのプログラミング学習と、オンラインでプログラミングが学べる教材「デジタネ」についてご紹介します。

プログラミングは「論理力」と「創造力」を育てる最先端学習

プログラミング学習は、ただパソコンを使うだけの勉強ではありません。

子どもたちが「どうやったら思い通りに動くか」を考え、順序立てて試行錯誤を重ねることで、自然と論理的思考力が養われていきます。

さらに、ゲームを作ったり、アニメーションを動かしたりといった活動を通して、自分のアイデアを形にする創造力や表現力も伸ばすことができます。

「正解のない世界」で試行錯誤する経験は、将来どんな分野に進んでも役立つ力になります。

プログラミングは、学年や性格を問わず、自分のペースで楽しみながら取り組めるのも大きな魅力です。

「夏の自由研究がわりにチャレンジしてみたい」「新しいことを体験させたい」そんなご家庭にもぴったりの学びといえるでしょう。

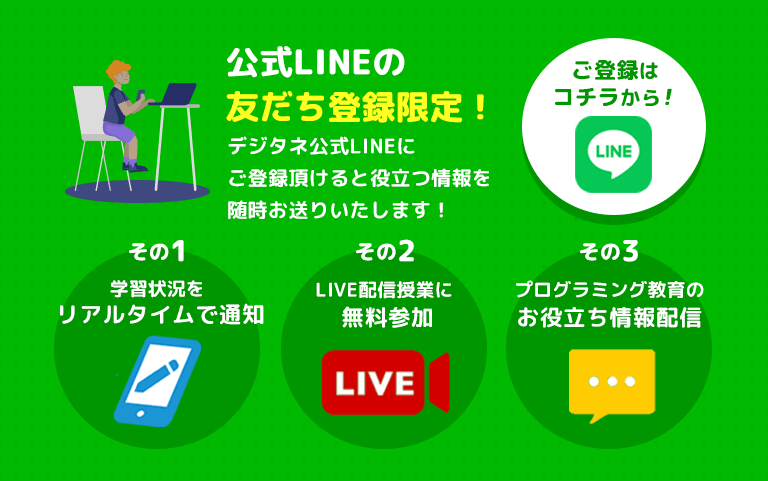

マイクラやロブロックスで楽しくプログラミングを学べる「デジタネ」

「勉強っぽいとすぐ飽きちゃう」「どうせならゲーム感覚で楽しく学んでほしい」

そんな保護者の声に応えてくれるのが、エンタメ型オンラインプログラミング教材「デジタネ」です。

デジタネでは、子どもたちに大人気のマインクラフトやロブロックスといったゲームの世界を活用しながら、楽しみながら本格的なプログラミングを学ぶことができます。

教材はすべて動画で学ぶスタイルで、講師はユーチューバー風の親しみやすいキャラクター。

「わかりやすい」「テンポが良い」「子どもが自分から見たがる」と、楽しみながら続けやすい工夫が満載です。

さらに、ただ見て終わりではなく、ミッション形式で課題をクリアしていく構成なので、達成感を味わいながら学習を進められます。

「もっとやりたい!」という子どもの気持ちを自然に引き出してくれる教材です。

現在、デジタネでは14日間の無料体験を実施中です。

まずは気軽に試してみて、プログラミングの世界を体感してみてはいかがでしょうか?

さいごに

小学生の夏休みは、子どもにとって貴重な“自由な時間”。

だからこそ、「なんとなく過ごす」だけではもったいない季節です。

今回ご紹介したように、日々の生活や遊びの中にも学びのチャンスはたくさんあります。

特に、子ども自身が主体的に計画を立て、自分で選んで行動する経験は、将来につながる大きな力になります。

また、新しいことに挑戦するには夏休みはぴったりのタイミング。

もし「何かひとつ始めてみたい」と感じたら、**人気のゲームを使って楽しく学べるプログラミング教材「デジタネ」**をぜひチェックしてみてください。

14日間の無料体験もあるので、まずは気軽に試してみるところからスタートしてみてはいかがでしょうか?

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。

「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。

社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。