タイピングは、これからの時代に欠かせない“基礎スキル”のひとつです。

今や、子どもたちの学びは「ノートと鉛筆」だけではありません。プログラミングやオンライン授業、調べ学習など、学校現場でも“パソコン操作”が日常になりつつあります。そこで注目されているのが、小学生のうちから「タイピング」を習得することです。

「うちの子、ローマ字もまだだし…」「ゲームばかりでキーボードに触れようとしない」

そんなお悩みを持つ保護者の方は少なくありません。でも実は、タイピングは“遊びながら”身につけることができるんです。

本記事では、2026年最新版・小学生におすすめの無料タイピング練習ゲーム10選を、目的別にわかりやすくご紹介します。

\マイクラでタイピング練習!?詳しくは⇩こちらから!/

- 1. 【学年別】小学生におすすめの無料タイピング練習ゲーム10選

- ・【低学年におすすめ①】マナビジョン

- ・【低学年におすすめ②】めざせ!タイピングマスター

- ・【低学年におすすめ③】プレイグラムタイピング

- ・【低学年におすすめ④】myTyping

- ・【低学年におすすめ⑤】ココアの桃太郎たいぴんぐ

- ・【高学年におすすめ①】寿司打

- ・【高学年におすすめ②】東京こどもタイピングレース

- ・【高学年におすすめ③】ゲーム道場

- ・【高学年におすすめ④】タイピングコロシアム

- ・【高学年におすすめ⑤】Typing Tube

- 2. 小学生がタイピング練習を始めると、どんな力が育つ?

- 3. タイピング練習は何歳から?お子さまに合わせた始め方のコツ

- 4. どれを選ぶ?タイピング練習ツールの選び方

- 5. タイピング練習を「うまくいかせる」ための5つの工夫

- 6. お子さまのタイピング練習、ただの「練習」で終わっていませんか?

- ・🎮 マイクラの世界で楽しくタイピング!

【学年別】小学生が楽しみながら学べる無料タイピング練習ゲーム10選

【低学年におすすめ①】マナビジョン

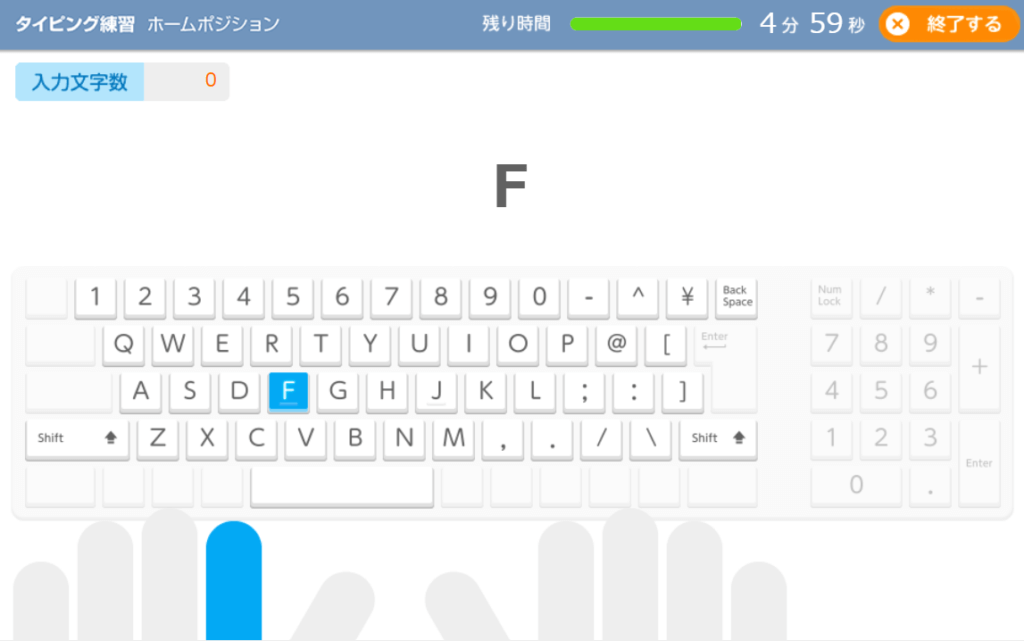

引用:マナビジョン

ホームポジション(指使い)をはじめ、日本語と英語の言語選択をした上でタイピングを練習することができます。

多くのタイピングゲームが日本語のみの対応になっているので、もし英語のタイピングを練習したい場合はぴったりのゲームになります。

最初に何分間練習をしたいかを設定できるので、隙間時間でできるのも大きな特徴ですね!

【低学年におすすめ②】めざせ!タイピングマスター

「めざせ!タイピングマスター」は、富士通の「FMVキッズ」で提供されている無料のタイピング練習ゲームです。

初心者から中級者向けに、ホームポジションの基本から単語・文章・数字入力まで幅広く学べます。ローマ字入力とかな入力の両方に対応し、句読点や長音記号の練習も可能。

また、制限時間がなく、自分のペースで練習できるので、楽しくタイピングスキルを伸ばせます。安心して使える、子どもにおすすめの学習ツールです。

【低学年におすすめ③】プレイグラムタイピング

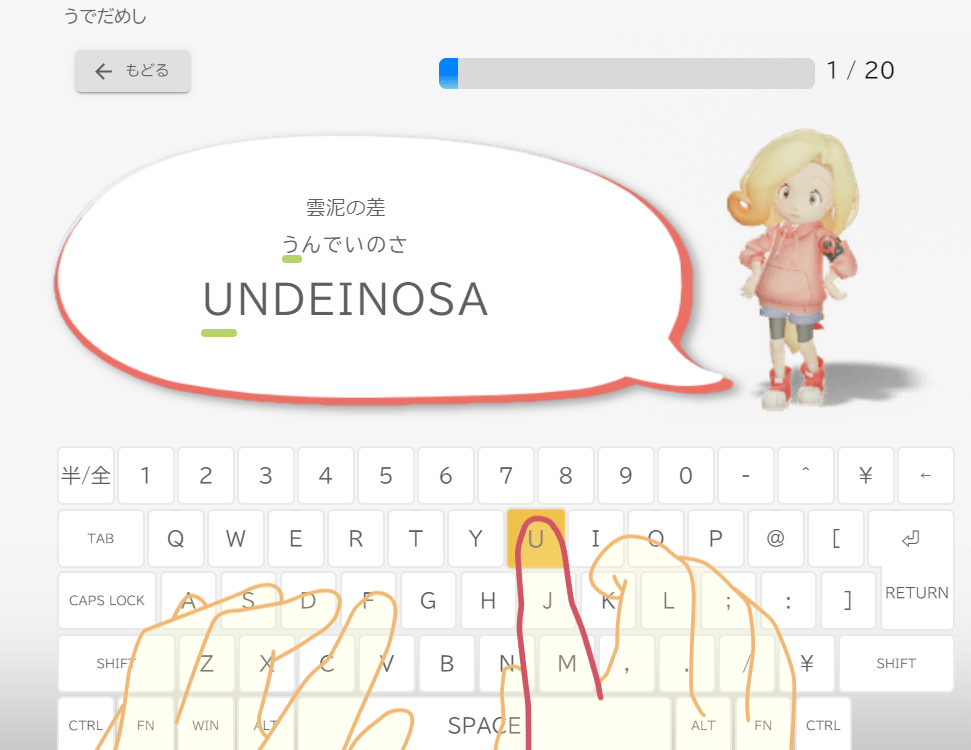

引用:プレイグラムタイピング

プレイグラムタイピングは、パソコンの操作に慣れていない初心者向けのタイピングWEBアプリです。

レッスンは「練習」「特訓」「腕試し」の3段階にわかれており、段階的に学べるので初心者も取り組みやすいでしょう。

レッスン内容も、「ホームポジション覚えよう」や「ローマ字の練習」、「テキストのタイピング」など幅広く練習することができます。

また、各ステージをクリアするとかわいいイラスト・音楽がクリアを祝ってくれるので、子どもも喜んでくれるでしょう。

【低学年におすすめ④】myTyping

引用:mytyping

myTypingは、楽しくタイピングを練習できるバトル型のタイピングゲームです。

画面に現れる敵を、正確かつ素早く文字を入力して倒していくので、敵が迫ってくるスリルを味わいながらタイピングスキルをアップさせることができます。

さらに、ゲームを進めることでキャラクターがレベルアップしたり、新しいスキルを習得したりと成長要素も満載なので、小学生が楽しめる内容になっています。

【低学年におすすめ⑤】ココアの桃太郎たいぴんぐ

引用:ココアの桃太郎タイピング

ココアの桃太郎たいぴんぐを一言で表すと「ストーリー仕立てのタイピングゲーム」!

まるでRPGゲームを進めているかのようにタイピング練習ができるので、ゲーム好きの子どもにはたまらない内容となっています。

ローマ字を1文字打つところから始まり、どんどん内容が難しくなっていくのでタイピング力も自然とグングン伸びるでしょう。

また、かわいいキャラクターやBGMとともに練習を進めていくので、楽しくタイピング練習に取り組めます。

【高学年におすすめ①】寿司打

引用:寿司打

これはもう定番ですね!次々に流れてくる寿司を「食べ続ける」のではなく、「タイピングし続ける」ゲームになります。

ルールは簡単で、左から流れてくるお寿司が画面から消えるまでに、画面中央に表示されている文字を打つことで皿をゲットできます。

そしてゲットした皿に応じて得られるスコアの高さを友達などと競うこともできるため、盛り上がること間違いなしです!

また、コースは「お手軽3,000円コース」「オススメ5,000円コース」「高級10,000円コース」の3コース、難易度は練習~一発勝負の4種類があり、自身のレベルに合わせて遊ぶことができる点もいいですね。

【高学年におすすめ②】東京こどもタイピングレース

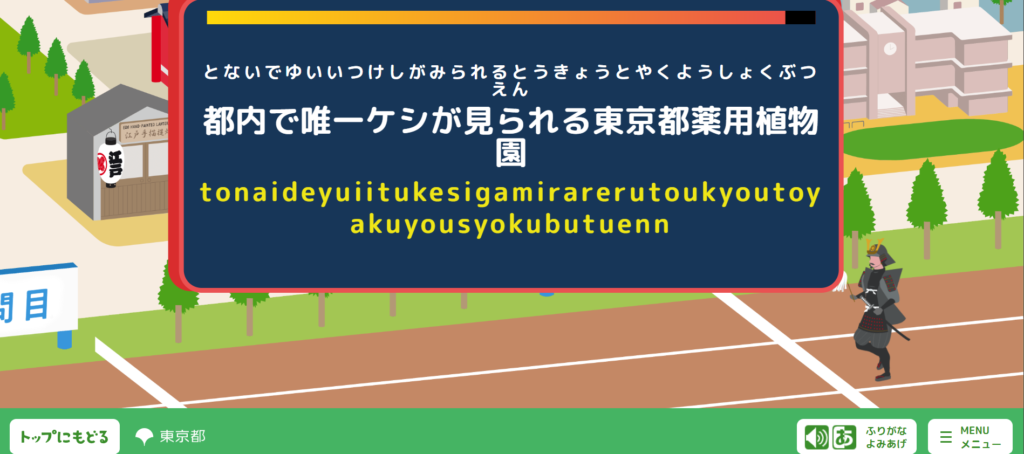

「東京こどもタイピングレース」は、東京都こどもホームページから遊べるタイピングゲームです。

難易度は3種類から選べ、問題数も5問か10問のどちらかを選択可能。自分に合ったレベルで気軽に挑戦できます。

また、友達とタイピングの速さを競うこともできるので、一緒に遊びながら楽しくスキルアップできます。さらに、月間ランキングもあるので、上位を目指して練習するのも楽しみのひとつです。

【高学年におすすめ③】ゲーム道場

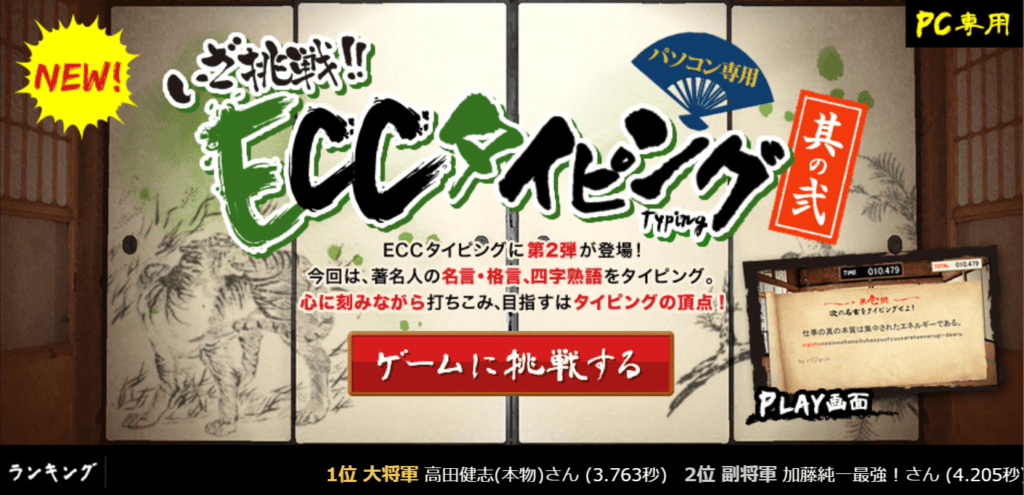

引用:ゲーム道場

こちらはただただタイピングを練習するのではなく、著名人の名言・格言、四字熟語を打つゲームです。

人気YouTuberの格言が出題されたりもするみたいなので、馴染みのある言葉でスキル習得できるのは大きな強みですね。

全国ランキングも出るようなので、タイピングを極めるために使ってもおもしろいと思います!

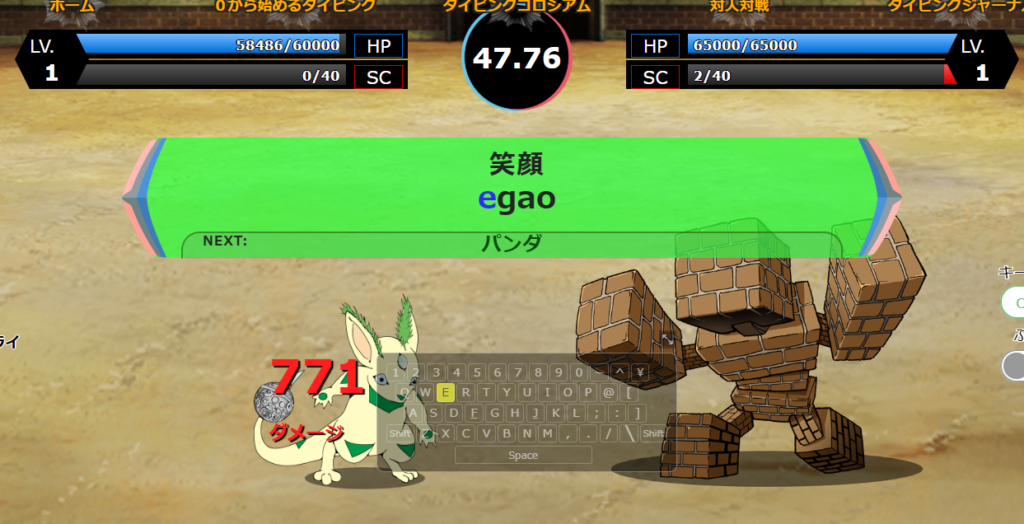

【高学年におすすめ④】タイピングコロシアム

引用:タイピングコロシアム

「タイピングコロシアム」は、バトル要素を取り入れたタイピング練習ゲームです。

表示される言葉を素早く入力して敵モンスターに攻撃し、勝利すると自分のモンスターが成長し、どんどん強くなっていきます。

「オンライン対戦」や「友達対戦」モードもあるので、ライバルと競いながらタイピングスキルを磨けるのが魅力。

BGMや効果音も迫力満点で、格闘ゲーム好きな子どもにもぴったりです。

【高学年におすすめ⑤】Typing Tube

引用:Typing Tube

Typing Tubeは、YouTubeの動画を使ったタイピングゲームです。

動画内に表示されるセリフや文章を、素早く正確に入力することでスコアを稼ぎます。さまざまなジャンルや難易度の動画が用意されているため、実際の会話や文章の流れの中でタイピング力を鍛えられます。

難易度は高めですが、映像を楽しみながら自然とタイピングが上達するので、飽きずに続けられるゲームです!

小学生がタイピング練習を始めると、どんな力が育つ?

タイピングは、社会人になってからも必要とされるスキルのひとつです。

ですが、実は小学生のうちにタイピングを身につけることで、将来の学びやデジタル活用力を大きく伸ばすことができます。

ここでは、タイピング練習を通して育つ力を4つのポイントに分けてご紹介します。

①ローマ字の理解が深まる

タイピング練習は、ただキーボードを打つだけではありません。ローマ字の仕組みを自然と身につけることができるという、意外な学習効果もあります。

たとえば「か」は「K+A」、「す」は「S+U」など、ひらがなをローマ字に変換する過程で、ローマ字のルールが体感として理解できるようになります。教科書だけで学ぶよりも、“使いながら覚える”体験は子どもの記憶にしっかり残るものです。

特に、小学校3年生以降のローマ字学習につまずく子には、タイピングが大きな助けになります。「どうしてローマ字で書くの?」という疑問を、指を動かしながら解決できるためです。

②プログラミングなど、ITやデジタルへの関心が高まる

タイピングが少しずつできるようになってくると、子どもたちの目は自然と“その先の世界”へ向かいます。

「もっとパソコンを使ってみたい」

「自分でも何か作れそう!」

そんな前向きな好奇心が芽生えるのは、タイピングという“道具”を手に入れたからこそです。

近年、小学校ではプログラミング教育が必修化され、ICT端末を使った学習も日常になっています。でも、いざ実践となると「入力が遅くて作業が進まない」「マウスだけで精一杯」という壁にぶつかる子も少なくありません。

だからこそ、タイピングはIT・デジタルの世界に入る“第一歩”。

操作に慣れていく中で、Scratchやマイクラなどのプログラミング教材にも興味を持ち始め、自分で「考えて動かす」楽しさを知るようになります。

\「デジタネ」でマイクラやロブロックスを活用したプログラミングに挑戦しませんか?/

③文章を書くことへのハードルが下がる

タイピングができるようになると、文章を書くことへのハードルが一気に下がります。

たとえば夏休みの自由研究や読書感想文、学校での調べ学習など、小学生には「自分の言葉でまとめる力」が求められる場面がどんどん増えています。でも、書くことが苦手な子の多くは「手で書くのが面倒」「うまく言葉を思いつかない」といった“入力の負担”に悩んでいるのが実情です。

そこで、タイピングが役に立ちます。手書きよりも素早く、自分のペースで文章が打てるようになると、思考の流れが止まりません。書くストレスが減ることで、むしろ「書くことが楽しい」と感じるようになる子もいます。

また、修正も簡単なので、「一度打ったら終わり」ではなく、何度でも書き直しながら“伝える力”を育てることができるのも、デジタルならではのメリットです。

④パソコン操作に抵抗がなくなる

今の子どもたちはスマホやタブレットに触れる機会は多くても、パソコンには意外と不慣れというケースが少なくありません。

「マウスの使い方がわからない」「キーボードが怖い」そんな“見えないハードル”が、学習の妨げになることもあります。

ところが、タイピング練習を始めることでそのハードルが一気に下がります。

キーの位置に慣れ、画面上の操作に自信がつくと、パソコンそのものへの苦手意識が自然と消えていきます。

さらに、「パソコンって思ったより楽しい!」「ゲームみたいに練習できるんだ!」といったポジティブな体験が“親しみ”に変わるのも大きなポイント。最初にポジティブな印象を持てるかどうかは、今後のICT活用力にも直結します。

⑤タッチタイピング(手元を見ないタイピング)が身に付く

タイピング練習を継続することで、最終的には手元を見ずに画面だけを見ながらスラスラと打てる「タッチタイピング」が自然と身に付いていきます。

はじめは指の位置やキーを探すだけで精一杯だった子どもも、練習を重ねるうちに指が“無意識に”動くようになり、キーを見なくても入力できるようになります。このスキルは、大人になっても一生役立つものです。

タッチタイピングができるようになると、文章入力が圧倒的にスピードアップするだけでなく、考えることに集中できるという大きなメリットがあります。作文やプログラミング、調べ学習などでも、「タイピングで手が止まらない」ことが子どもの思考力や創造力を後押しします。

また、手元を見なくても打てるようになることで、姿勢が良くなったり、目の疲れを軽減できるという効果も。これは実は、長くパソコンを使う上でとても大事なポイントです。

タイピング練習は何歳から?お子さまに合わせた始め方のコツ

「タイピングって、何年生くらいから始めるのがいいの?」

「まだローマ字も習ってないけど、大丈夫?」

そんな疑問を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。実は、タイピングに“早すぎる”ということはありません。お子さまの発達段階や興味に合わせて進めれば、1〜2年生からでも無理なく始められます。

ここでは、小学生の学年別におすすめのタイピング練習法をご紹介します。ポイントは「焦らず」「遊び感覚で」「できた!を積み重ねる」こと。無理なく続けられるコツを、年齢別に見ていきましょう。

小学1〜2年生:まずは“正しい指使い”をゆっくり覚えよう

低学年のお子さまには、スピードより「正しい指の使い方」に慣れることが大切です。

まだローマ字を習っていない時期でも、無理にアルファベットを覚えさせる必要はありません。まずは「ホームポジションってなに?」「人差し指から使うんだね」といった基本の“型”を知るところから始めましょう。

この時期におすすめなのが、ガイド付き・音声つきのタイピングソフトやゲームです。指の動きやキーの場所を、視覚や音で楽しく覚えられる工夫がされているので、「覚える」より「遊ぶ」感覚で取り組むことができます。

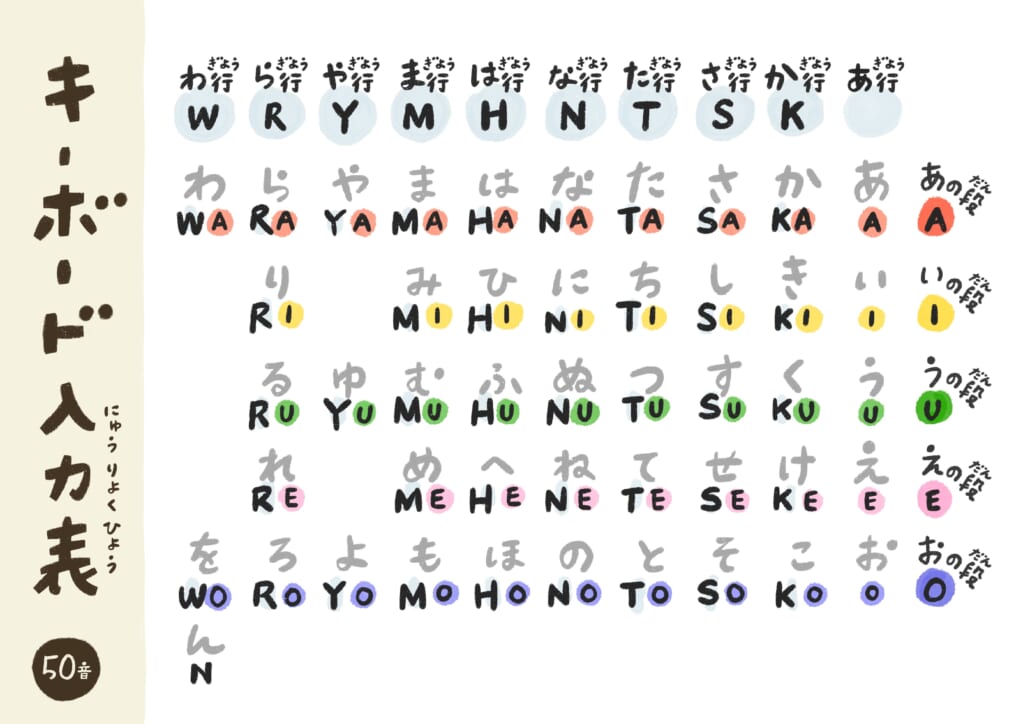

また、ローマ字表をそばに置いて、「か=K+Aだね!」と一緒に確認しながら打つ練習をすると、親子のコミュニケーションにもなり、タイピングが“親しみやすい時間”になります。

大切なのは、「うまくできたか」よりも「楽しく触れること」。この時期は、焦らず・楽しく・短時間で“好きになる”きっかけを作るのが最大のポイントです。

小学3〜4年生:短文タイピングで入力に慣れよう

3〜4年生になると、学校でもローマ字を習い始め、文字入力の基礎が理解できるようになる時期です。

このタイミングは、タイピングを「できること」から「使える力」に育てていく絶好のタイミング。

まずは毎日5分程度の練習を“コツコツ続ける”ことを意識しましょう。長時間やらせるより、短くても習慣化するほうが効果的です。

特におすすめなのが、単語や短い文章を使った練習。たとえば「ねこ」「たのしい」「今日はいい天気です」など、身近な言葉や言いやすいフレーズを繰り返すことで、自然と入力に慣れていきます。

この時期の子どもは、「できた!」という体験にとても敏感です。タイピングゲームのような教材で、成功体験をどんどん重ねてあげることが、自信や継続の力になります。

「うちの子、ゲーム感覚ならやる気が出るかも」そんなお子さまには、スコアが出たり、クリア型の仕組みになっている教材がぴったり。

“遊びながら学ぶ”ことで、タイピングがどんどん日常の一部になっていきます。

小学5〜6年生:スピード・正確さを高める練習へ

高学年になると、思考力や集中力がグッと伸びてくるため、タイピングの「質」を高める練習ができるようになります。この時期は、入力の正確さやスピードを意識して、より実践的な練習にステップアップしていきましょう。

ポイントは、「何秒で入力できたか」「ミスは何回だったか」など、数値で成長を実感できるようにすること。ランキング型のゲームやスコア記録ができる教材を使えば、子ども自身が目標を持ちやすくなり、自然と継続力もアップします。

また、教材選びには「ストーリー性」「対戦要素」「達成感」など、ゲーム性のある要素を取り入れたものがおすすめです。楽しさと成長の両立が、学びの効果を何倍にもしてくれます。

さらに、「友達と競ってみる」「親と一緒にタイムアタックしてみる」など、家族で関われる工夫を取り入れることで、やる気はぐっと高まります。

この時期にタイピングが得意になると、中学以降のレポート作成や調べ学習でも大きなアドバンテージに。“使えるスキル”としてしっかり定着させることが、高学年からの目標です。

どれを選ぶ?タイピング練習ツールの選び方

無料でも使えるタイピング練習ツールはたくさんありますが、大切なのは「どれだけ続けられるか」。

お子さまの性格や学年に合わないものを選んでしまうと、「難しい」「つまらない」と感じて、すぐにやめてしまう原因にもなります。

ここでは、ツール選びで失敗しないための3つのポイントをご紹介します。

「楽しく続けられるか」が最大のカギ

まず何よりも大切なのが、「子どもが楽しめるかどうか」です。

ゲーム感覚で進められるもの、キャラクターやストーリーがあるものなど、“やってみたい!”と思える工夫があるツールを選びましょう。

続けるコツは「遊んでるうちに上達してた」という感覚を持てることです。学習教材というより「楽しいアプリ」として使えるもののほうが、習慣化しやすくなります。

子どもの性格・学年に合った難易度を選ぼう

簡単すぎても飽きてしまうし、難しすぎても挫折してしまう。だからこそ、お子さまのレベルや学年に応じた難易度のツールを選ぶことが大切です。

例えば、1〜2年生には「ガイド付き」で手取り足取り教えてくれるものを。3〜4年生には「短文練習」や「反復練習型」。5〜6年生には「タイムアタック」や「スコア競争」がある教材がぴったりです。

「性格」との相性も見逃せません。コツコツ型なのか、競争心が強いのか、自由に楽しみたいタイプなのか。お子さまの“楽しみ方”に合わせた工夫がされているツールを選びましょう。

解説や補助機能があると安心

特に初心者には、「どこをどう押せばいいか」がわかるガイド機能や音声ナビがあるものがおすすめです。

つまずいたときにフォローしてくれる解説や、キーの位置を可視化してくれる補助表示など、自分ひとりでも進められるサポートが充実していると安心です。

また、ミスを優しく教えてくれる仕様や、練習履歴を記録してくれる機能も、継続のモチベーションになります。保護者としても、お子さまの“成長が見える”ツールを選ぶと、声かけやフォローもしやすくなりますよ。

タイピング練習を「うまくいかせる」ための5つの工夫

タイピング練習は、ただ教材を用意すれば自然に身につくものではありません。特に小学生のうちは「楽しく続けられるかどうか」が結果を大きく左右します。

ここでは、お子さまがタイピングをスムーズに習得するために、今日から実践できる5つの工夫をご紹介します。どれも手軽で効果的なので、ぜひ取り入れてみてください。

ローマ字表を見ながら「目と指」をつなげる練習を

タイピングを始めたばかりのお子さまにとって、「Aはどこ?」「KAってどう打つの?」という状態は当たり前です。

そこで役立つのが、ローマ字入力表。文字とローマ字の対応を目で見て確認できることで、理解と入力の結びつきが早まります。

おすすめは、画面横やキーボードのそばに表を貼っておく方法。

お子さまが迷ったときに自分で確認できることで、“調べながら自力でやる力”も育ちます。

“1日5分”でOK!毎日続けることが上達の近道

タイピングは、たとえ1回の練習時間が短くても、毎日続けることが最も大切です。

特に小学生は集中力が長く続きません。だからこそ「1日5分」「1回だけゲームをやる」といった小さな習慣に落とし込むのが成功のコツ。

毎日タイピングすることで、指がキーの位置を“感覚で覚える”ようになり、無理なくタッチタイピングに近づいていきます。

保護者の方が「今日はできたかな?」と声をかけるだけでも、子どもの意識が変わりますよ。

親子で楽しむ仕掛けを!褒める・一緒にやる・競う工夫

子どもがタイピング練習を楽しく続けられるかどうかは、親の関わり方が大きなカギになります。

特に効果的なのが、「できたら褒める」「一緒にやってみる」「ランキングや記録で勝負する」など、“一緒に楽しむ”工夫です。

競争が好きな子にはスコア対決、マイペースな子には「連続記録チャレンジ」など、性格に合わせた仕掛けを考えてみましょう。

親子で関わることで、「タイピング=楽しい時間」と感じられ、自然と継続につながります。

タイピング補助シートや手元カバーなど“便利グッズ”を取り入れる

意外と効果的なのが、タイピング練習用の補助グッズの活用です。

たとえば「タイピング補助シート」や「手元カバー」「指の置き方シール」などは、正しいフォームを身につけやすくし、集中力も高めてくれます。

特にタッチタイピングの練習を始めるときに、手元を隠すタイプのシートは効果抜群。

慣れるまでは不安そうにしていた子も、「見ないで打てた!」という体験が自信に直結します。

100円ショップや無料で印刷できるものもあるので、手軽に取り入れられるのも嬉しいポイントです。

\マイクラ仕様のタイピングシートプレゼント!/

現在、デジタネ14日間無料体験のご登録で「マイクラタイピングシート」プレゼントキャンペーンを行っています!

デジタネの無料体験では、小・中学生向けのプログラミング学習コンテンツを体験いただくことができます。

子どものプログラミング教育やタイピング練習に興味のある方は、ぜひこの機会に⇩こちらから無料体験登録してみてください!

※デジタネ「タイピングコース」は、有料プラン加入後に受講可能になります。

タイピングがはかどる「正しい姿勢」を意識する

見落としがちですが、*イピングの効果を大きく左右するのが「姿勢」です。

肘が浮いていたり、画面と顔の距離が近すぎたりすると、疲れやすくなったり集中力が続かなかったりする原因に。

椅子や机の高さを調整したり、足が床に届くように踏み台を用意したりと、体に負担がかからない環境づくりが大切です。

また、目の健康を守るためにも、画面との距離や明るさにも気を配ってあげましょう。姿勢が整うとタイピングもスムーズになり、学習効率もアップします。

以上が、タイピング練習をうまくいかせるための5つの工夫です。

「ちょっとしたひと手間」が、お子さまの上達スピードをぐっと引き上げてくれます。無理なく・楽しく・確実に、「できる!」を積み重ねていきましょう。

お子さまのタイピング練習、ただの「練習」で終わっていませんか?

タイピングは、これからの時代に欠かせないスキルです。 しかし、単調な練習では子どもたちの興味を引き続けるのは難しいもの。

そこでおすすめなのが、 デジタネの「マイクラタイピングコース」です。

🎮 マイクラの世界で楽しくタイピング!

デジタネのタイピングコースでは、子どもたちに人気のマインクラフトやデジタネのキャラクターが登場し、ゲーム感覚でタイピングを学べます。

さらに、1~35級までレベルが設定されており、前半はアルファベットを正しい指で押す練習、後半は単語や文章を打つ練習になっているので、飽きずに楽しく続けることができます。

【⇩の画像は実際のタイピング練習画面!気になった方はタップまたはクリックでコース紹介ページを見れます!】

【🧒 小学生から始められる安心設計】

対象は全学年。これからパソコンを初めて触るお子さまも安心して挑戦できます。

タイピングだけでなく、プログラミングやネットリテラシーなど、将来に役立つスキルも同時に身につけられます。

【💰 お得な料金プランと無料体験】

デジタネでは、月額3,980円から始められるお得なプランを用意しています。

さらに、14日間の無料体験も実施中。この期間中に年間プランを申し込むと、マインクラフトJava版の購入代金相当(3,960円)が実質無料になるキャンペーンも開催中です。

【🚀 今すぐ14日間無料体験を始めよう!ご登録は⇩こちら】

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。

「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。

社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。