子どもが「やってみたい」と思う気持ちは、学びの原動力です。

でも最近、「うちの子、なかなか自分からやろうとしないんです」といった声をよく耳にします。

今の子どもたちは、YouTubeやゲームなど、楽しくて手軽なものに囲まれて育っています。

少し難しいことや初めてのことに挑戦するよりも、見ているだけ・遊んでいるだけのほうが楽に感じるのは自然なことかもしれません。

けれど、本当に身につけてほしい力は、「自分からやってみること」。

誰かに言われたからではなく、「おもしろそう」「やってみたい」と思って動き出す力です。

そんな“やる気スイッチ”をどうやって押してあげられるか。

今回は、子どもの「やってみよう」を引き出す方法について、一緒に考えてみたいと思います。

プログラミング学習に!

マイクラやロブロックス好きの子どもにぴったり!小中学生向けオンラインプログラミング教材「デジタネ」。

マイクラやロブロックスで遊んでいる時間をそのままプログラミング学習に変えられるかも?

まずは無料体験で、お子さまにピッタリかどうか試してみましょう!

いまの子どもたちは“やってみよう”が減っている?

今の子どもたちは、毎日たくさんの“楽しいもの”に囲まれて暮らしています。

YouTube、ゲーム、SNS、動画アプリなど、気軽にアクセスできて、すぐに楽しめるものばかりです。

しかも、それらは「見ているだけ」「指一本で遊べる」といった、手間のいらない楽しさであふれています。

何かを考えたり、工夫したりしなくても、時間がどんどん過ぎていくのです。

その一方で、学びには少しの努力や集中力が必要です。

そのため、子どもたちにとっては「学ぶこと」がどうしても遠く感じられやすくなっています。

つまり、楽しいことが手軽に手に入る環境では、新しいことに挑戦する理由やきっかけを見つけにくくなっているのです。

楽しいことが多すぎて、学びの優先度が下がっている

今の子どもたちは、毎日たくさんの“楽しいもの”に囲まれて生活しています。

YouTube、ゲーム、SNS、動画アプリなど、すぐにアクセスできて、すぐに楽しめるものばかりです。

しかも、それらはどれも「見ているだけ」「指一本で遊べる」もの。

何かを考えたり、工夫したりしなくても、時間があっという間に過ぎていきます。

その結果、「学ぶこと」や「考えること」が、どうしても後回しになりがちです。

子どもたちにとっては、わざわざ頭を使うことより、何も考えなくても楽しめることのほうが身近で魅力的に見えるからです。

しかし、これらは決して子どもが悪いわけではありません。

そうした環境に自然となじんでいる今だからこそ、学びに“面白さ”や“達成感”があることを、あらためて伝えていく必要があるのです。

失敗を恐れてチャレンジしづらくなっている

「失敗したくない」そう感じている子どもは、実はとても多いです。

学校でも家庭でも、「ちゃんとできること」「間違えないこと」が良いこととして評価されがちで、子どもたちは自然と「失敗=ダメなこと」と思い込んでしまいます。

新しいことに挑戦するときには、うまくいかないことがつきものですが、「うまくできなかったらどうしよう」「できなかったら恥ずかしい」と感じてしまうと、その一歩がなかなか踏み出せません。

また、SNSや動画の中では「うまくいっている人」「成功している場面」ばかりが目に入ります。

それを見て、自分と比べてしまい、ますます自信をなくす子もいます。

今の子どもたちは、「やってみたい気持ち」はあっても、うまくいかなかったときの不安やプレッシャーによって、最初の一歩を踏み出しづらくなっているのです。

子どもたちのやる気を引き出すカギは「自分で選んだ感覚」

子どもが自分から「やってみたい」と思えるとき、そこには自分で選んだ感覚があります。

誰かに言われたからではなく、「自分で決めた」「自分で選んだ」と思えることが、やる気につながるのです。

逆に、どれだけ良い内容でも、「やりなさい」と言われて始めるだけでは、長く続きません。

やる気は、外から与えるものではなく、内側からわいてくるものだからです。

ここでは、そんな「やらされ感」が子どもの意欲をどう奪ってしまうのかを考えてみましょう。

「やらされる」では動かない、だから“自分ごと”にする

「ほら、やってごらん」

「やらないとダメでしょ」

そんな言葉をかけられて、子どもがしぶしぶ取り組む場面は少なくありません。

でも、そのときの子どもは、気持ちが前を向いていないことが多いものです。

どこか他人事で、「やらされている」という意識があると、集中力も続かず、すぐに飽きてしまいます。

一方で、自分で「やってみよう」と思ったときの子どもはとてもエネルギーがあります。

うまくいかなくてもあきらめず、工夫したり、調べたりしながら、粘り強く取り組む姿が見られます。

この違いを生むのが、「自分で選んだ」という感覚です。

たとえ周りにすすめられて始めたことであっても、最終的に「自分でやると決めた」と感じられるかどうかが、子どものやる気に大きく影響します。

YouTubeやゲームの誘惑に勝てる、「やってみよう」を引き出すプログラミング教材

「うちの子、YouTubeばっかり見てるんです」

「ゲームに夢中で、勉強は全然…」

保護者の方から、そんな声をよく聞きます。

今の子どもたちにとって、YouTubeやゲームは“あって当たり前”の存在。夢中になるのも無理はありません。

けれど、その夢中になれる力は、本来とても価値のあるものです。

もしそれを、“学び”や“創ること”に向けられるとしたらどうでしょうか?

実は、子どもたちの「やってみよう」という気持ちを自然に引き出し、楽しみながらプログラミングを学べる教材があります。

ここからは、そんな教材である「デジタネ」についてご紹介します。

デジタネが注目されている理由

『デジタネ』は、小中学生向けのオンラインプログラミング教材です。

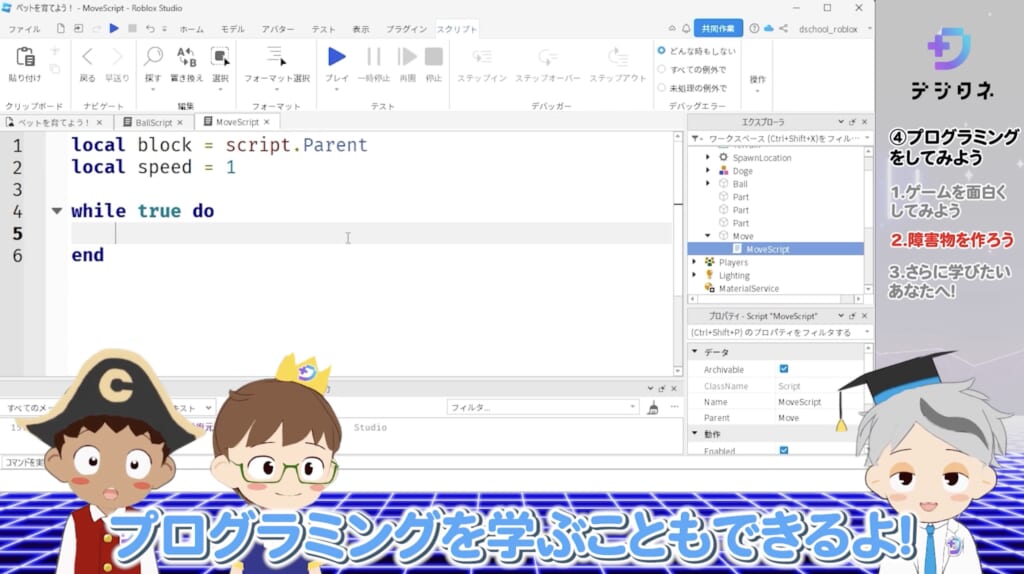

マインクラフトやロブロックスなど、子どもたちに人気のゲームを活用したカリキュラムが特徴で、「楽しそう!」と感じる入り口が自然に用意されています。

そして、教材はすべてデジタネが独自に開発。

子どもたちが「やってみよう」と思えるように、構成や導線にたくさんの工夫がちりばめられています。

教育実践者であり、海外の教育賞も受賞している正頭英和先生も、デジタネの設計についてこう話しています。

「子どもたちが自走できるようになるには、3つの要素が必要です。

1つ目は、ゴールと現在地、そして進み方を示すこと。

2つ目は、“頑張れば届くかもしれない”と思える距離感に設定すること。

3つ目は、最初にあえて失敗を経験させること。

この3つがあることで、子どもは“できるかどうかわからないけど、多分できる”という気持ちになり、それがやる気を持続させる原動力になります」

そのうえで正頭先生は、

「デジタネはまさに、頑張ればできる!をちょうどよく感じられる教材です」

と評価しています。

「できた」「もう一回やってみたい」

そう思える絶妙なバランスが、デジタネの教材には詰まっているのです。

「ゲームの誘惑をそのまま活用」できるデジタネの仕掛け

YouTubeやゲームが子どもを惹きつけるのは、「おもしろそう」「今すぐやりたい」と思わせる要素がそろっているからです。

実は、デジタネもその“ワクワクする仕掛け”を学びの中に組み込んだ教材です。

まず、教材の中心にはマインクラフトやロブロックスといった、子どもたちに人気のゲームが使われています。

遊んでいるゲームの世界を、自分の手で動かす。これだけで「やってみたい」という気持ちが自然と湧いてきます。

そして、学び方もまるでゲーム実況を見るような感覚。

デジタネのオリジナルキャラクターが解説してくれる動画を観ながら進めるスタイルなので、「勉強している」という堅苦しさがありません。

しかも、動画は自宅で、自分のペースで進められるのがポイント。

「間違えたらどうしよう」「みんなより遅れていたら恥ずかしい」そんなプレッシャーからも解放されます。

そして、デジタネには教材以外の“楽しさ”も用意されています。

週に2回ほど行われるライブ配信では、子どもたちの作品が紹介されたり、キャラクターたちとリアルタイムで交流できたりします。

ひとりで黙々と取り組むのではなく、「誰かに見てもらえる」「つながっている」と感じられることも、モチベーションにつながっています。

教育者の正頭英和先生も、デジタネについて次のように語っています。

「楽しいけど難しい。それが理想の教材です。

勉強は“楽しくなくて難しい”、遊びは“楽しくて簡単”。

デジタネは、その中間にある“エデュテイメント”の理想形だと思います。

最初はとっつきやすいけど、進めるうちにだんだん難しくなってくる。中身はとても骨太です」

また、こうも話しています。

「“とりあえずやってみよう”のハードルを下げてくれる教材。

好きを見つけ、好きを育てることで、他の学びや意欲にもつながっていく。

だからこそ、プログラミングは“幸せに生きる力”を育てる習いごとなんです」

YouTubeやゲームが楽しいのは当然。

でも、デジタネには「楽しさ」の先にある、“育つ体験”があるのです。

デジタネは14日無料で体験することができるので、少しでも気になった方は、ぜひお子さまにぴったりか試してみてください。

さいごに

子どもが自分から「やってみよう」と言えるかどうか。

その一歩は、これからの学びや成長に大きく影響します。

でも、YouTubeやゲームのような楽しいものに囲まれている今の時代では、その一歩を踏み出すのが難しくなっています。

だからこそ、「やらされる」ではなく「やりたくなる」仕組みを持った教材が必要です。

デジタネは、子どもが夢中になれる“遊び心”と、挑戦したくなる“学びの仕掛け”を両立しています。

その中で「できた!」という体験を積み重ねることで、子どもたちは自然と自信を育てていきます。

小さな「やってみよう」が重なれば、やがて大きな成長につながります。

ぜひデジタネ活用して一歩を踏み出すサポートをしてみてください。

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。

「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。

社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。