「小学生からプログラミングを始めたほうがいい」と聞くけれど、実際に何を準備すればいいのか迷っていませんか?

パソコン?教材?習い事?初めてのことだからこそ、不安や疑問があって当然です。

この記事では、小学生がプログラミングを楽しく始めるために、家庭で準備しておきたいものや環境について、わかりやすくご紹介します。

あわせて、自宅で手軽に体験できるオンライン教材もご紹介。

お子さんの「やってみたい!」をサポートする一歩として、ぜひ参考にしてください。

\自宅で初めてのプログラミング学習を始めるなら『デジタネ』/

まずは⇩こちらからホームページをチェックしてみよう!

- 1. なぜ今、小学生にプログラミング教育が必要?

- ・小学生のプログラミング教育が注目される理由

- ・将来に役立つ『考える力』が身につく

- ・ゲーム感覚で楽しく学べる環境が増えてきた

- 2. プログラミングを始める前に家庭で準備するもの

- ・学習しやすい家庭環境のつくり方

- 3. 準備はバッチリ。次に、どうやって学習を始めればいい?

- ・無料のソフトやアプリ、書籍での独学

- ・プログラミングスクールに通う|メリット・デメリット

- ・オンライン形式で自宅で学ぶ|注目されている理由

- 4. 子どもに合ったプログラミング教材を選ぶポイント

- ・年齢や理解度に合っているか

- ・楽しく学べる工夫があるか

- ・続けやすい内容か

- ・保護者のサポートのしやすさも重要

- 5. 自宅で安心して学べるプログラミング教材『デジタネ』

- ・デジタネの特徴

なぜ今、小学生にプログラミング教育が必要?

子どもにプログラミングはちょっと早いのかな?と思う方もいるかもしれません。

でも実は今、小学生のうちからプログラミングに触れることが、とても大切になってきています。

というのも、学校でもプログラミングが授業に取り入れられ、将来の選択肢を広げるための「基礎的な力」を養うことができるとして注目されているからです。

ここでは、なぜプログラミングが小学生に必要とされているのか、その理由や背景をわかりやすくお伝えします。

小学生のプログラミング教育が注目される理由

プログラミング教育が注目されている理由のひとつは、社会の変化です。

スマートフォンやインターネット、AIなど、今の子どもたちが大人になるころには、今以上にデジタル技術が身近なものになっています。

そんな時代を生きるためには、ただ使えるだけではなく、仕組みを理解する力や、自分で考えて動かす力が必要です。

これを育てるのが、プログラミング教育の目的でもあります。

また、文部科学省が2020年度から小学校でプログラミング教育を必修化したことも大きなきっかけです。

学校でも「プログラミング的思考」を育てる授業が始まり、早いうちから触れておくことが自然な流れになってきました。

そして、ゲーム感覚で楽しく学べる教材も増えている今、子どもたちにとってプログラミングは“難しいもの”ではなくなりつつあります。

学びの第一歩として、家庭でも取り入れやすいタイミングと言えるでしょう。

将来に役立つ『考える力』が身につく

プログラミングというと「パソコン操作」や「コードを書くこと」をイメージしがちですが、実はそれ以上に大切なのが、考える力です。

たとえば、ゲームのキャラクターを動かすには、

「どんな操作で」「どう動かして」「どこで止めるか」といった手順を順番に考える必要があります。

このプロセスを繰り返すことで、自然と論理的に物事を組み立てる力(=論理的思考力)が身についていきます。

さらに、思い通りに動かないときには「なぜうまくいかないのか」を自分で試行錯誤する力(問題発見・解決能力)も育ちます。

これは将来、仕事や日常生活の中でもとても役立つ力です。

プログラミングは、ただ知識を詰め込む学習ではなく、自分で考え、工夫して、解決する経験を積み重ねられる学びです。

だからこそ、今の時代にこそ必要とされているのです。

ゲーム感覚で楽しく学べる環境が増えてきた

「勉強っぽいと嫌がるかも…」と心配される方も多いですが、最近のプログラミング教材は“遊びながら学べる”工夫がいっぱいです。

たとえば、キャラクターを動かしたり、ゲームを作ったりしながら学べる教材が多く、子どもたちはまるでゲームをしている感覚でプログラミングの考え方を自然と身につけることができます。

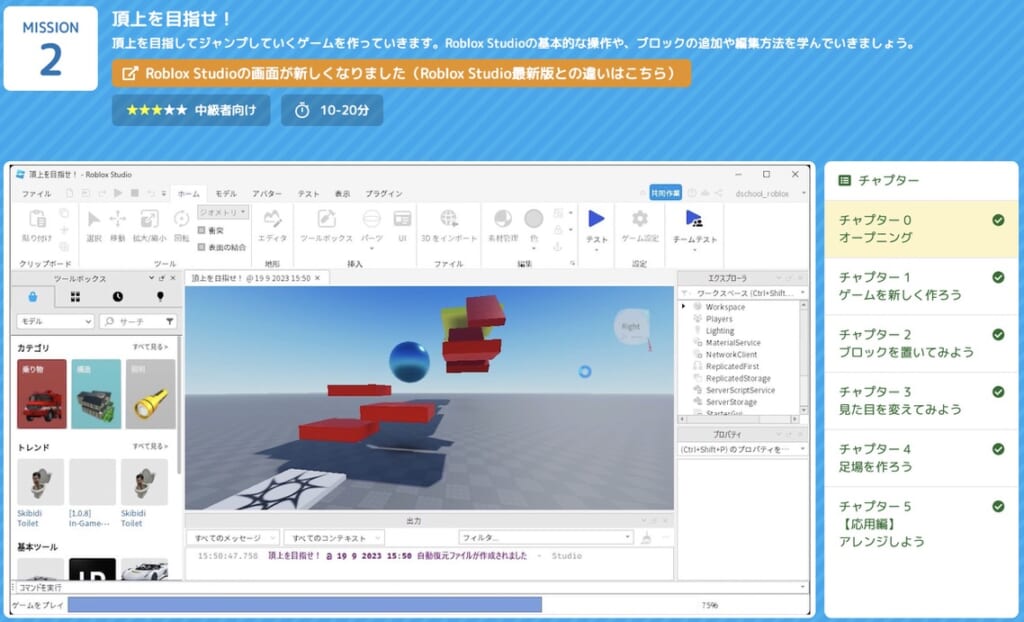

さらに、「マインクラフト」や「ロブロックス」を活用した教材も増えたことも、プログラミングをより身近なものにしました。

また、自分で作った作品がすぐに画面で動くため、「できた!」「もっと工夫したい!」という達成感や好奇心につながり、自発的に学ぶ姿勢も育ちます。

つまり、プログラミングは“楽しみながら続けられる学び”として、子どもたちにぴったりの教材が増えてきているのです。

プログラミングを始める前に家庭で準備するもの

「プログラミングを始めてみよう!」と思っても、まず気になるのは「何を準備すればいいの?」ということですよね。

実は、プログラミング学習を始めるために必要なものは、そこまで多くありません。

ですが、事前にちょっとしたポイントを押さえておくだけで、お子さんがより集中しやすく、楽しく学べる環境を整えることができます。

このセクションでは、家庭で用意しておきたいアイテムや、学習しやすい空間づくりの工夫についてご紹介します。

1. パソコン または タブレット

プログラミング学習には、画面が大きく操作しやすい端末がおすすめです。

とくに初心者には、マウスやキーボード操作がしやすいノートパソコンがあると安心です。

タブレットでも使える教材はありますが、操作が限られる場合もあるので、使いたい教材に合わせて選びましょう。

推奨スペック目安(デジタネでプログラミングを学ぶ場合):

| 項目 | 推奨スペック |

|---|---|

| CPU | Intel Core i3 / Apple M1 同等品以上 |

| RAM(メモリ) | 8GB以上(最小要件 4GB) |

| OS | Windows / macOS 最新バージョン |

| 空き容量 | 4GB以上 |

2. インターネット環境

ほとんどのプログラミング教材はオンラインで動作するため、Wi-Fiなどの安定したインターネット環境は必須です。

接続が不安定だと、教材の動作が遅くなったり、子どもがストレスを感じてしまうことも。

学習中だけでも安定した通信環境を確保できるようにしておくと安心です。

3. ヘッドセットやマウス(あると便利!)

教材によっては動画解説や音声ナビがあるため、ヘッドセットやイヤホンがあると集中しやすくなります。

また、小さなお子さんは指での操作よりもマウスの方が正確に操作できることもあるため、準備しておくとスムーズです。

これらがそろえば、基本的にはすぐに学習をスタートできます。

高価なもを無理にそろえる必要はなく、お子さんの年齢や目的に合った範囲で始めれば十分です。

学習しやすい家庭環境のつくり方

必要な機材がそろったら、次はお子さんが安心して集中できる家庭の学習環境を整えることが大切です。

ちょっとした工夫でも、学びやすさが大きく変わってきます。

静かで集中できるスペースを用意しよう

テレビの音や兄弟の声が聞こえる場所では、集中力が続きにくいものです。

できれば、1人で落ち着いて座れるスペースを確保してあげましょう。

リビングの一角でも、パーテーションやイヤホンを活用するだけで学習に集中しやすくなります。

家族が見守れる場所がおすすめ

完全に1人きりの部屋よりも、保護者の目が届く範囲の場所がおすすめです。

わからないことがあったときにすぐ声をかけられる安心感は、お子さんにとって大きな支えになります。

また、学習状況をこっそり見守ることで、「今日はよくがんばってるな」など声かけのタイミングもつかみやすくなります。

タイマーや予定表で“学習の習慣化”をサポート

最初は楽しくても、だんだん飽きてきてしまうのが子どもの常。

そんなときは、「1日〇分だけ」「この時間はプログラミングタイム」などルールを決めておくと続けやすくなります。

タイマーやアラーム、カレンダーアプリなどを使って、無理のないペースで継続できる工夫をしてみましょう。

準備はバッチリ。次に、どうやって学習を始めればいい?

「必要なものや環境は理解できたけど、実際にどうやって・何からプログラミングを学ばせたらいいの?」

そんな悩みを感じる保護者の方も多いはずです。

現在は、本やアプリを使った“独学スタイル”から、教室やオンライン教材を活用する方法まで、選択肢はさまざまです。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、お子さんの性格やご家庭の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

このセクションでは、代表的な3つの学習スタイルとその特徴をわかりやすくご紹介します。

無料のソフトやアプリ、書籍での独学

まず思い浮かぶのが、無料ソフトやアプリ、書籍を使って自宅で学ぶ“独学スタイル”です。

最近では、無料でも質の高いプログラミング教材が増えており、気軽にスタートできるのが大きな魅力です。

例えば、ソフトやアプリならビジュアルで直感的に操作できる「Scratch(スクラッチ)」や、パズル感覚で学べる「Viscuit(ビスケット)」などが人気です。

どちらも無料で使えて、小学生でも楽しく学びやすい設計になっています。

書籍では、「小学生のためのはじめてのプログラミング」や「親子で学ぶScratch入門」など、初心者向けのわかりやすい内容の本も豊富にあります。

ただし、独学の場合はわからないところでつまずきやすかったり、モチベーションの維持が難しいという声もあります。

親がある程度サポートできる環境であれば問題ありませんが、ひとりで進めるにはハードルが高いこともあります。

プログラミングスクールに通う|メリット・デメリット

お子さんにしっかり学ばせたいと考えたとき、プログラミングスクールに通わせるという選択肢を検討される方も多いのではないでしょうか。

実際に、教室で学ぶことで得られるメリットもたくさんありますが、家庭とのバランスや費用面など、気になる点もあります。

ここでは、通学型スクールのメリットとデメリットをまとめてご紹介します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 先生にすぐ質問できるので安心 →わからないところをすぐに質問でき、初めての学習にぴったりです。 |

送迎や通学の負担がある →特に低学年の場合は保護者の付き添いが必要になるケースも多く、時間的な負担が大きくなりがちです。 |

| 仲間と一緒に学ぶことで刺激になる → 同じ年代の子と一緒に進めることモチベーション維持につながります。 |

費用がやや高め(月謝・教材費など) →教室の内容によりますが、月1〜2万円程度の費用がかかることが一般的です。 |

| 決まった時間に通うことで学習習慣が身につく →毎週決まった時間に通うことで、学習の習慣も自然と身につきます。 |

子どものペースと合わない可能性も → 決まったカリキュラムに合わせるため、自分のペースで学びたい子には合わないことも。 |

オンライン形式で自宅で学ぶ|注目されている理由

最近、プログラミング学習の方法として「オンライン教材」を選ぶご家庭が増えています。

その背景には、手軽さ・柔軟さ・学びやすさといった、忙しい家庭にもやさしい特徴があります。

ここでは、オンライン形式が注目されている理由をわかりやすくご紹介します。

| 注目されている理由 | 詳細 |

|---|---|

| 自宅で好きな時間に学べる | 通学の必要がなく、自宅で空いた時間に取り組めるのが大きなメリット。 学校や他の習い事との両立もしやすく、生活リズムに合わせて無理なく学習を進められます。 |

| パソコンやタブレットがあればすぐ始められる | 必要なものはネット環境と端末だけ。 教材がすべてオンライン上にあるため、買い物や準備に時間がかからないのも魅力です。 面倒なインストールや設定がいらない教材も多く、保護者の負担も最小限で済みます。 |

| 親がそばで見守れる | 子どもが何を学んでいるか、すぐそばで確認できるのもオンラインの良さです。 わからないときに一緒に調べたり、成長の様子をそっと見守ったりと、親子で取り組みやすい学習スタイルです。 「こんなこともできるようになったんだ!」といった感動を味わえます。 |

| 講師のサポートが受けられる教材もある | オンラインでも、チャットやビデオ通話で講師のサポートを受けられる教材もあります。 「ひとりでできるか不安…」という場合でも、しっかりサポートが受けられるサービスを選べば安心です。 |

子どもに合ったプログラミング教材を選ぶポイント

「教材はたくさんあるけれど、どれがうちの子に合うのかわからない…」

そんな悩みを感じている保護者の方は多いのではないでしょうか。

実際、プログラミング教材は対象年齢・学習スタイル・難易度・サポート体制など、サービスによって特徴がさまざまです。

このセクションでは、お子さんの性格や学習レベルに合った教材を選ぶためのチェックポイントをわかりやすく整理してご紹介します。

年齢や理解度に合っているか

プログラミング教材を選ぶうえで最も大切なのは、お子さんの年齢や理解度に合っているかどうかです。

たとえば、低学年(1〜3年生)であれば、文字よりも絵や動きで直感的に学べる教材がおすすめです。パズルのように「動かしてみる→結果を見る」という体験が中心のものは、学びのハードルが低く、楽しく続けやすい傾向があります。

一方、高学年(4〜6年生)や中学生になると、「考え方」や「仕組み」を理解する力も育ってくるため、少しずつテキストベースの教材やコード入力型の教材にもチャレンジできます。

また、「簡単すぎる教材」ではすぐに飽きてしまうこともあるので、お子さんの様子を見ながら、「ちょっとむずかしいけど頑張れそう」くらいの教材を選ぶのが理想です。

楽しく学べる工夫があるか

子どもが学習を続けるうえで、「楽しい!」と思えるかどうかはとても重要なポイントです。

とくに小学生の場合、「楽しさ」=「やる気」につながりやすく、教材の内容に興味を持てるかどうかで、学習の継続度が大きく変わります。

たとえば、

・ゲームのようなステージクリア型の教材

・キャラクターが登場してナビゲートしてくれるもの

・自分で作品(ゲームやアニメなど)を作れる内容

といったように、「遊び」と「学び」が自然に結びついている教材は、子どもにとって入りやすく、途中で飽きにくい傾向があります。

また、「今日はここまでできた!」という達成感が感じられる仕組みがあると、より前向きに取り組めるようになります。

続けやすい内容か

どんなに内容が良い教材でも、途中で飽きてしまったり、難しすぎてやめてしまっては意味がありません。

だからこそ、「無理なく続けられるかどうか」は教材選びでとても大切な視点です。

特にチェックしたいのは以下のようなポイントです。

1.学習のステップが小さく分かれているか

→ 少しずつ進められる設計だと、達成感が積み重なりやすく、意欲につながります。

2.1回の学習時間が長すぎないか

→ 小学生の場合、集中力が長く続かない子も多いので、「1回15〜30分」くらいの区切りがあると◎。

3.自分のペースで進められるか

→ 決まった時間に合わせる必要がない教材であれば、体調や予定に合わせて自由に進められます。

4.途中でつまずいたときのサポートがあるか

→ 解説動画やヒント機能、講師サポートなどがあると、安心して続けられます。

「やる気があるときにどんどん進められて、疲れたときには少し休める」

そんな柔軟性のある教材を選ぶことで、お子さんが自然と学びを習慣化していく可能性も高まります。

保護者のサポートのしやすさも重要

子どもがプログラミングを学ぶうえで、最初のうちは保護者のサポートが大きな支えになります。

とくに小学生の場合、操作に迷ったり、言葉の意味が分からなかったりする場面も多く、そばにいる大人の声かけが安心感につながります。

そのため、教材を選ぶ際は「親がフォローしやすい設計かどうか」もチェックしておきたいポイントです。

たとえば、保護者向けのガイドや操作マニュアルが用意されている教材なら、学習の流れを事前に把握しやすくなります。

また、子どもの進み具合を確認できる管理画面があると、適切なタイミングで声をかけたり、ほめたりすることができます。

さらに、保護者自身がITに詳しくなくても一緒に取り組めるような、やさしい言葉づかいの教材設計かどうかも大切です。

自宅で安心して学べるプログラミング教材『デジタネ』

子どもにプログラミングを学ばせたいと思っても、「本当に自宅で続けられるの?」「親がサポートできるか不安…」という声をよく耳にします。

そんなご家庭にぴったりなのが、小中学生向けオンラインプログラミング教材『デジタネ』です。

デジタネは、パソコンとインターネット環境があれば、すぐに学習をスタートできるオンラインプログラミング教材です。

(※マイクラッチコースの本格的な受講にはマインクラフトJava版が必要になります)

自宅で学べるので、送り迎えの必要もなく、時間の自由度も高いため、忙しいご家庭にも安心です。

学習スタイルは動画を見ながら自分のペースで進める形式なので、はじめてプログラミングに触れるお子さんでもわかりやすく、親御さんが付きっきりで教える必要はありません。

また、「動画による学習を始めるための初期設定解説」や「進捗の見える化」など、親御さんがそばで安心して見守れるサポート体制も充実。

パソコンやプログラミングに詳しくなくても、一緒に楽しみながら学習を応援できます。

さらに、教材の中にはマインクラフトやロブロックスなど、子どもたちに馴染みのあるゲームを取り入れたコースも豊富にそろっており、「楽しそうだからやってみたい!」という気持ちが自然と学びにつながります。

「自宅で、楽しく、安心して学べる」。

これからの時代に必要なプログラミングの力を、デジタネなら自然な形で身につけることができます。

デジタネの特徴

| 対象学年 | 小学生以上(小学3年生以上推奨) |

|---|---|

| 学習方法 | 動画視聴 |

| 学習期間 | 約2~3年(目安です。縛りなどはございません。) |

| 受講形態 | オンライン |

| カリキュラム | マイクラッチコース ロブロックスコース Scratchコース ディズニーコース タイピングコース JavaScriptコース Html&CSSコース ネットの世界 |

【マイクラやロブロックスなど!8種類のコースと190以上のミッションで幅広く学べる】

デジタネの最大の魅力は、お子さんが「やりたい!」と感じる教材の幅広さとボリュームです。

Robloxはもちろん、マインクラフトやScratchといった人気ゲーム、パソコン操作の基礎から学べるタイピングコースなど、8つのコースをご用意しています。そして、これらすべて合わせて190ミッション以上の圧倒的なボリューム!

お子さまの「好き」に合わせて選べるから、学習が自然と続き、遊びの延長で飽きずにプログラミングの基礎を学べます。

【動画を観ながら学ぶから好きな場所・時間で学べる】

デジタネのプログラミング学習は、動画を観ながら学ぶだけで完結するのが大きな強みです。

レッスンは短い動画で構成されており、塾や他の習い事との掛け持ちをしているお子さんでも、スキマ時間を有効活用して無理なく進められます。

また、教室への送り迎えは一切不要なので、共働きのご家庭でも、親御さんの負担を大きく減らすことができているとのお声をたくさんいただいています。

好きな場所・好きな時間に学べることは、オンラインならではのメリットです。

【有料会員は週2回ほど開催されるライブ配信に参加できる】

「自宅での動画学習は、一人で黙々と続けてモチベーションが下がりそう…」という不安もご安心ください!

デジタネの有料会員には、仲間と交流し、やる気が続く仕組みが充実しています。

まず、週に2回ほど、デジタネのアバター先生がゲーム実況風にライブ配信イベントを開催しています。この配信では、生徒が作った作品をみんなで遊んだり、人気のゲームを攻略したりと、みんなで盛り上がれる交流の場になっているんです。

💡ライブ配信で生徒が作った作品をみんなで遊んでいるシーン

さらに、コミュニティ機能を使えば、自分の作った作品を投稿し、他の生徒から「いいね!」をもらうことができます。

自分の作品を見てもらい、褒められる喜びと達成感が、「もっと次も作りたい!」という強い学習意欲に繋がります。

デジタネなら、自宅学習でも一人で頑張っている感覚はゼロ!みんなと交流しながら楽しく続けられるから、モチベーションを維持しやすいんです。

【月額3,317円〜で学び放題!圧倒的コスパが自慢】

プログラミング学習は費用が高いイメージがありますが、デジタネは圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。

料金プランは、「年間一括プラン」「年間分割プラン」「月々プラン」の3種類をご用意。すべてのプランでRobloxを含めた全コースが受け放題です。

最もお得な年間一括プランなら、年額39,800円で受講でき、月々換算では3,317円〜という価格に抑えられます(※無料体験中に申込の場合)。

また、年間契約ながら月々払いが可能な年間分割プランは月額3,980円(税込)、1ヶ月ごとの契約となる月々プランは月額4,980円(税込)でご利用いただけます。

これだけの豊富なラインナップを、この価格で提供できるのはデジタネならでは。ぜひ、料金表をご確認ください。

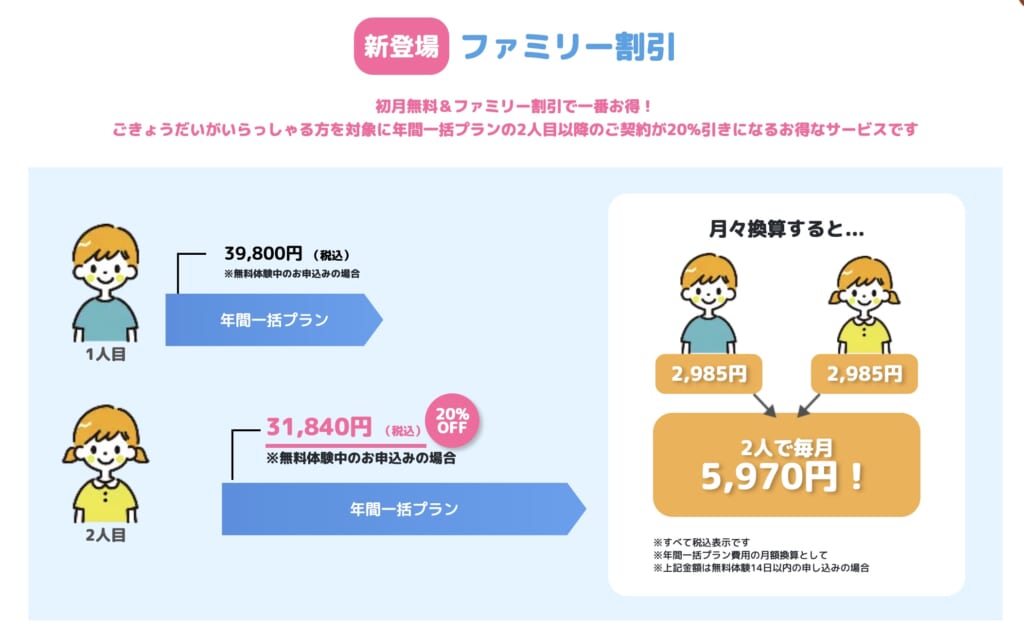

【ファミリー割引でごきょうだいでの利用がさらにおトク】

デジタネには、ごきょうだいでプログラミングを学ぶご家庭に嬉しいファミリー割引サービスがあります。

このサービスは、年間一括プランをご利用の方を対象に、2人目以降のごきょうだいの受講料が20%引きになる大変お得な仕組みです。

例えば、ごきょうだい2名で受講する場合、一人あたり月額換算2,985円という価格になり、2名合計で毎月5,970円もお得にご利用いただけます。Robloxを含む全コース受け放題の高品質な学習が、さらにお得な価格で実現します。ごきょうだい一緒に、デジタネで将来に役立つスキルを身につけましょう!

【まずは14日間無料でお子さんにぴったりか試してみたください!】

「本当に続けられるかな?」「一人でちゃんと使えるか不安…」

そんな保護者の方の声にお応えして、デジタネでは14日間の無料体験をご用意しています。

この体験期間中は、有料会員と同じコースをお試しいただけるので、実際の教材の内容や進め方をしっかり確認できます。

お子さんが夢中になって学ぶ姿や、「もっとやりたい!」と自ら取り組む様子を見ていただくことで、安心してプログラミング学習をスタートできるはずです。

まずは気軽にご自宅で、お子さんにぴったりの学び方かどうかを確かめてみてください。

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。

「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。

社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。